秦漢皇朝與羅馬帝國興亡史

歷史上第一個世界帝國的大時代,是秦漢皇朝稱雄於東方,羅馬帝國稱雄於西方,各自發展官僚文治的龍式政治和法治尚武的鷹式政治。它們的風格歷二千年不衰,猶可見於龍的傳人新中國和鷹的傳人美國。今天中美兩強對峙的世局,頗可借鑑於古中國和古羅馬的事跡 。

本網站旨在比較秦漢與羅馬的歷史文化特色,以及介紹連接它們的絲路。歡迎進來觀察中西大一統帝國的軍事、經濟、政治風格;體驗中國古人和羅馬人服飾飲食、房屋城市、生活風味;瀏覽絲路風光以及認識絲路上的繽紛民族。

若網站中的短文圖片引起您的興趣,您可以參閲《龙与鹰:秦汉与罗马帝国的兴衰,如何影响了今天的世界?》。這本新書從思想、科技、經濟、政治、軍事各方面,深入分析,推翻不少舊說,詳細評較龍式文化和鷹式文化,不偏不倚地揭露它們的長處缺點。

二千年前,文明世界經歷了第一個帝國時代。四大帝國橫跨歐亞大陸與非洲北部,東端是大漢皇朝,西端是羅馬帝國,中間隔著安息和贵霜。帝國維持安定,提高消費,引出貫穿大陸的長途通商,即後世所謂“絲路”。然則由於彼此相去甚遠,而且有別的勢力阻隔,漢朝與羅馬並未直接建交。秦漢史或羅馬史車載斗量,但比較兩者則廖廖無幾。

本網站旨在比較秦漢與羅馬的歷史文化特色,以及介紹連接它們的絲路。歡迎進來觀察中西大一統帝國的軍事、經濟、政治風格;體驗中國古人和羅馬人服飾飲食、房屋城市、生活風味;瀏覽絲路風光以及認識絲路上的繽紛民族。

若網站中的短文圖片引起您的興趣,您可以參閲《龙与鹰:秦汉与罗马帝国的兴衰,如何影响了今天的世界?》。這本新書從思想、科技、經濟、政治、軍事各方面,深入分析,推翻不少舊說,詳細評較龍式文化和鷹式文化,不偏不倚地揭露它們的長處缺點。

二千年前,文明世界經歷了第一個帝國時代。四大帝國橫跨歐亞大陸與非洲北部,東端是大漢皇朝,西端是羅馬帝國,中間隔著安息和贵霜。帝國維持安定,提高消費,引出貫穿大陸的長途通商,即後世所謂“絲路”。然則由於彼此相去甚遠,而且有別的勢力阻隔,漢朝與羅馬並未直接建交。秦漢史或羅馬史車載斗量,但比較兩者則廖廖無幾。

假如歐亞大陸縮小,漢朝和羅馬接壤,兩強對峙,那又如何?這問題對歷史家來説是多餘。但若比照今天世局,又當別論。新大陸擴大了文明世界,但新科技縮短了交通訊息的距離。投射國力,所達遠不止比鄰。處於東西方統治風格成型的時代,古帝國留下豐富的遺產,影響長遠不滅。中國屢經分裂淪陷,但每次皆能自愈再起,至今是統一的大國。羅馬帝國覆亡後不能再振,但它的求強意志和理性政治成爲西方的“文化遺傳基因”。今天,美國常被稱爲“新羅馬”。世局全球化,承繼古帝國的東西超級強國必須密切交往,爲此它們必須知己知彼,包括彼此的傳統因緣。秦漢與羅馬是古代東西方的超級強國,它們運權特色的長處弱點是什麽?

秦漢皇朝與羅馬帝國的興起過程,各自奮鬥逾四百年,歷盡艱辛。公元前8世紀,亞洲東部與地中海東部的政局相似,各有數以百計、城池大小的國家。前776年,地中海的希臘城邦聚集舉行第一屆奧林匹克運動會。5年後,東周的諸侯列國迎接一個新成員,秦,日後統一中國的始創者。秦立國後18年,相傳羅馬城始建在泰伯河畔。這傳説不可靠,但此時期,地中海西部確有重大發展。希臘人和腓尼基人大量殖民,帶來文化和城邦的政治體制,並建立了迦太基,日後羅馬的頭號勁敵。在羅馬歷史上,前509 年建立共和國可謂是劃時創舉。它位處的意大利半島,亦是城邦林立。

那時的國際形勢,可謂是“霸政”,希臘文叫hegemony。強國方便時可能兼併鄰近弱國,但這並非慣例。它們一般爭取的,不是土地而是附從盟國。兼併帶來人口,人多複雜,統治的困難性亦隨著增加。當行政機構不足以管治大量人口時,強國要擴張勢力,莫如爭取做國際領袖,要盟國外事聼令,但讓它們自行處理内政的麻煩。中國春秋時代諸侯爭霸,“霸”通“伯”,乃諸侯之長。希臘的hegemon是城邦聯盟的領袖。羅馬出兵海外前已征服了意大利,但只直接統治它的一小部分。它寧願做意大利的霸主,命令盟國各自帶糧發兵,在它統領下出征。羅馬的意大利霸政要到前91-87年的同盟戰爭後才轉爲羅馬統治。

帝國來臨,最先不在歐亞大陸的兩端而在它的中部。波斯帝國興起,向西擴張,被希臘聯盟在雅典霸權領導下遏止。馬其頓崛起尋仇,前320年代,亞歷山大滅波斯,建立大帝國,西蓋希臘、埃及,東抵帕米爾高原西麓,但未翻越而涉足今天的中國領域。其時,東亞的戰國七雄,齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦,正合縱連橫,打個不亦樂乎。在帝國之西,羅馬共和國正忙著攻打意大利中部的山民。亞歷山大的帝國一時燦爛,但他身死即分裂。與其短暫性比較,日後的羅馬帝國和秦漢皇朝維持穩定四百年,成就更偉大。

秦漢皇朝與羅馬帝國的興起過程,各自奮鬥逾四百年,歷盡艱辛。公元前8世紀,亞洲東部與地中海東部的政局相似,各有數以百計、城池大小的國家。前776年,地中海的希臘城邦聚集舉行第一屆奧林匹克運動會。5年後,東周的諸侯列國迎接一個新成員,秦,日後統一中國的始創者。秦立國後18年,相傳羅馬城始建在泰伯河畔。這傳説不可靠,但此時期,地中海西部確有重大發展。希臘人和腓尼基人大量殖民,帶來文化和城邦的政治體制,並建立了迦太基,日後羅馬的頭號勁敵。在羅馬歷史上,前509 年建立共和國可謂是劃時創舉。它位處的意大利半島,亦是城邦林立。

那時的國際形勢,可謂是“霸政”,希臘文叫hegemony。強國方便時可能兼併鄰近弱國,但這並非慣例。它們一般爭取的,不是土地而是附從盟國。兼併帶來人口,人多複雜,統治的困難性亦隨著增加。當行政機構不足以管治大量人口時,強國要擴張勢力,莫如爭取做國際領袖,要盟國外事聼令,但讓它們自行處理内政的麻煩。中國春秋時代諸侯爭霸,“霸”通“伯”,乃諸侯之長。希臘的hegemon是城邦聯盟的領袖。羅馬出兵海外前已征服了意大利,但只直接統治它的一小部分。它寧願做意大利的霸主,命令盟國各自帶糧發兵,在它統領下出征。羅馬的意大利霸政要到前91-87年的同盟戰爭後才轉爲羅馬統治。

帝國來臨,最先不在歐亞大陸的兩端而在它的中部。波斯帝國興起,向西擴張,被希臘聯盟在雅典霸權領導下遏止。馬其頓崛起尋仇,前320年代,亞歷山大滅波斯,建立大帝國,西蓋希臘、埃及,東抵帕米爾高原西麓,但未翻越而涉足今天的中國領域。其時,東亞的戰國七雄,齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦,正合縱連橫,打個不亦樂乎。在帝國之西,羅馬共和國正忙著攻打意大利中部的山民。亞歷山大的帝國一時燦爛,但他身死即分裂。與其短暫性比較,日後的羅馬帝國和秦漢皇朝維持穩定四百年,成就更偉大。

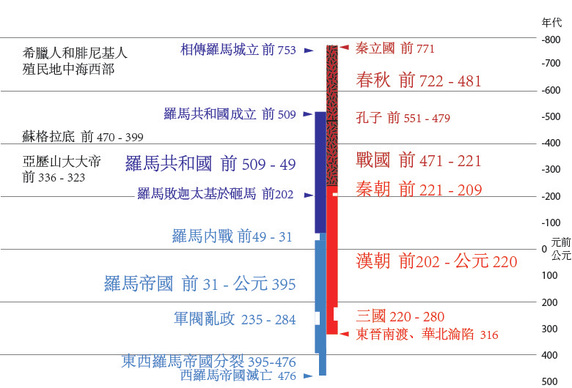

羅馬帝國和兩漢皇朝年代重疊,但並不完全同時。

秦一統天下,廢封建,始創中央集權的皇朝中國。羅馬共和國打下大片江山,但在凱撒挑發的内戰中滅亡,後為羅馬帝國承繼。爲了方便比較皇朝帝國的興亡,我在圖示中移動雙方年表,把前221年中國統一與前49年羅馬内戰開始排齊相對,這以下的“皇朝帝國時代”,圖中以灰色示意。

|

4. 秦漢皇朝和羅馬帝國興亡年表對照。

|

中華和羅馬有不少相似,但亦有深刻別異。兩者的經濟皆以農為本,貨幣流通,但採取迥異的生産組織。它們的社會皆甚保守,等級森嚴;每人有其社會身份,安份守己是道德之要,孔子教“君君臣臣、父父子子”,羅馬則以共和國與公民代替君與臣。它們都崇尚父權,珍惜家庭,從家教培養權威主義,但封建諸侯家國不分,羅馬則一貫有清晰的法律劃分家與國、兼便私情與公德。它們的政治權力多為貴族操縱,但羅馬的元老貴族和東周的封建貴族性質不同。開始時它們的國家規模都是一城左右,但西方城邦和東周侯國的政治結構大異。

崛起為皇朝帝國必須开疆扩土,爲此必須有人力財力以及能動員力量的政權。東周列國和羅馬共和國各自努力發展經濟、變法改制、以至刺激思想文化。由於中西起步點的情況大異,又在不同時機進行改革,所以循不同的途徑,所趨的皇朝帝國,性質也不同。兩者皆是無上君主制,但羅馬帝國的獨裁倚重職業軍隊和財閥政治,中國皇朝的專制倚重官僚機構,自漢朝開始又加上儒家獨專。

秦統一之前的五百多年,中國的歷史分爲春秋、戰國兩期。前者得名於孔子所著的《春秋》,但歷史分期並非那麽隨便偶然。另有真實的社會因素,使春秋、戰國之際成爲“古今一大变革之会”。不論科技、經濟,或政治組織,春秋的諸侯國都遠遜於早期的羅馬共和國。戰國時中國在各方面迎頭趕上,其中法家的改革建立了中央集權、官僚行政的國家體制,其長處效率羅馬帝國要過百年才能稍及。

春秋時,中國猶在青銅時代,生産率低。它的主要武器是貴族壟斷的戰車。它的經濟組織和政治組織都是封建形式。私有地產尚未出現,土地擁有權與地域統治權混沌未分,富貴一體,同屬封建領主,孔子所谓“贵为天子,富有四海之内。”井田制下,庶民世代居住村舍,集體無償耕種領主貴族的“公田”。每家有權使用一份“私地”以資糊口。份地每年輪換,不為任何一家擁有,人民也不得賣地遷居,孟子所謂“死徙无出鄉……,公事畢,然后敢治私地。”春秋初期,侯國過千,多是前11世紀周王所封諸侯的後代。它們的統治者仍依舊爵,稱公稱侯,口頭上奉微弱不堪的周王為天下共主,但各自内外兵政全權獨立,實際上與王無異。他們履行封建,把自己的侯國分封給卿大夫。封建制的政治特色是分割權柄忠貞,卿大夫必須效忠於自己的公侯,但不必效忠於公侯之上的周王。所以周王名義上操天下之權,實際的權柄分散在諸侯手上,再分散在卿大夫手上。公侯之國其實就是公侯的家室。公侯和卿大夫全是世襲,而且多是彼此親戚;親親是無上的政治原則。“禮不下庶人,刑不上大夫。”貴族操刑罰壓制庶民,但沒有約制用刑的明文法律;他們自稱是君子,有權有德,可以隨個人意向用事。

春秋遠勝羅馬的是貴族文化。數百年養尊處優,培養出文雅的諸侯大夫,論政時滿口《詩》《書》。《詩經》和《尚書》是封建貴族的讀本,《禮記》和《春秋》記載他們的禮教言行,這些後來成爲儒家經典。從全面看,文化比經濟政治早熟,對中國未必是福。它使家國不分時代封建貴族的倫理,尤其是親親政治和君子人治,凝結在儒家學説中,蒙上仁義聖光,成爲永恒的道德圭臬,二千年來鉗制統治精英的思想。

封建倫理在戰國時一度備受挑戰。其時鐵器開始廣泛,生産效率提高,使更多荒地得以開墾。獨立的家庭農戶出現,貴族無法逼人好好耕植公田。同時,以百數的小國逐漸合併為數十接壤大國。龐大的經濟和政治規模為管治帶來無窮複雜問題。權力日大的卿大夫起篡奪之心。列國競爭劇烈,紛紛羅致人才,富國強兵。諸子百家爭鳴,平民士人興起,以能取職,衝擊世襲貴族。才識之士在列國變法,試驗各種方法,以解決各地的實際問題。 他們被統稱為法家,因爲他們一致堅持法治,管子所謂“君臣上下貴賤皆從法。”最成功的法家是商鞅。他綜合前人經驗,前359年開始,在秦推行連串新法,不但使秦由弱變強,更奠下日後皇朝中國的政治體制架構。

法家領導經濟發展。國家興水利、開荒地、正經界、有系統地分田給獨立農戶,同時設立戶籍以便收稅徵兵。平民步軍代替了貴族戰車。秦的農戰政策類似羅馬共和國的農民戰士,男子平時務農,有事時應國家徵召入伍。秦法規定每人一生有義務服兵役多至2年,比羅馬每人一生服役可多至16年,輕得多了。政府獎勵戰功,使秦人樂戰。法家更建立有效的官僚行政機構,任職以能力不以血緣、以功績不以空言。政府設置郡縣,由中央指派郡守縣令,不讓封建貴族霸佔地方管治,由此削減貴族,集權於君主。政府立法管制官吏,防止他們曠職濫權、欺君凌民,犯法者不論親貴,依法行罰。法律平等違反封建倫理、觸犯貴族權益,贏得“殘忍寡恩”的咒駡。秦在法家建設的基礎上統一中國,廢除封建,推行法治,但在統治精英反動下覆亡,並背上千古惡名。

一反中國封建貴族的文雅浮誇,羅馬早年的元老貴族樸素質實。他們與平民一般是農民戰士,其品性可見於辛辛那提,這曾任執政的老牌貴族親身下田耕作,但隨時準備著操劍衛國。地中海一帶早已經入鐵器時代。价廉效高的工具提高了勞動人民的能力勢力。自備兵器服兵役是羅馬公民的首要義務,公民以此為榮。百人隊公民大會Centuriate Assembly是共和國的民主部門,它以軍隊編制為名,公民們戎裝在練兵場聚集投票立法選舉。平民認識到自己對國家的貢獻,從而要求相應的權利。共和國上期,平民自行組織大會,選舉領導,抗拒掌權貴族的淩虐。元老貴族不比封建貴族自是,能夠踏實與平民談判利害,而且大家都尊重法律。歷時二百年的“階層鬥爭”是個無血革命,產生了共和國检察制衡的分權憲政。貴族通過元老院的機構實行集體統治,但他們的權力受到公民大會掣肘。公民大會每年選舉執政長官,但只能在貴族之間作選擇,因爲候選資格有嚴格的限制。大會投票通過法案,但無權提案或修改。公民無權在會上發言,只能聼取貴族安排的演講,然後通過或摒棄整個提案。共和政治的一大特色是政、財息息相關。定期普查把全體公民按其財產分爲數等,每等有它的投票份量,有錢人投的票比窮人投的票份量重得多。只有最有錢的人才有資格進入元老院或參加競選。從共和國到帝國,羅馬人一貫認爲政府的主要功能之一是保護私有財產,難怪他們的法律詳細地確定絕對財產權,對日後歐洲法制影響甚大。

對外是和是戰,一向由公民大會決定。羅馬公民是戰士,數百年來,他們承受沉重傷亡,差不多每年都投票主戰,表現出比希臘人或秦人深刻的多得軍國主義。羅馬的軍費多來自敗家賠款以及掠奪奴役。征服馬其頓後,政府資源充沛,豁免了意大利的地稅。然而,這仁政對小民來説並不完全是福。本來就有錢有勢的貴族領兵征戰、出任省督,搶刮得最多賍物,遂大量收買甚至強佔免稅的農田,建立大農莊,驅使戰勝俘役的奴隸耕作。很多獨立農戶因喪失田地而消亡,倖存的也受到役奴農莊的重大壓力。意大利由小農經濟轉變為馬克思所謂“奴隸生産模式”。貧富之間的距離越來越大。政府數次變法,企圖分配公有土地給貧困公民以緩和社會矛盾,均因貴族反對而失敗。傾家盪產的公民無能購置戎裝以服兵役。徵兵制不足,軍隊轉向赤貧階級募兵。城邦政府無法制止野心的將軍利誘收買軍隊,卒之引致將軍奪權。共和國不能及時變法改制,導致帝國軍事獨裁。

崛起為皇朝帝國必須开疆扩土,爲此必須有人力財力以及能動員力量的政權。東周列國和羅馬共和國各自努力發展經濟、變法改制、以至刺激思想文化。由於中西起步點的情況大異,又在不同時機進行改革,所以循不同的途徑,所趨的皇朝帝國,性質也不同。兩者皆是無上君主制,但羅馬帝國的獨裁倚重職業軍隊和財閥政治,中國皇朝的專制倚重官僚機構,自漢朝開始又加上儒家獨專。

秦統一之前的五百多年,中國的歷史分爲春秋、戰國兩期。前者得名於孔子所著的《春秋》,但歷史分期並非那麽隨便偶然。另有真實的社會因素,使春秋、戰國之際成爲“古今一大变革之会”。不論科技、經濟,或政治組織,春秋的諸侯國都遠遜於早期的羅馬共和國。戰國時中國在各方面迎頭趕上,其中法家的改革建立了中央集權、官僚行政的國家體制,其長處效率羅馬帝國要過百年才能稍及。

春秋時,中國猶在青銅時代,生産率低。它的主要武器是貴族壟斷的戰車。它的經濟組織和政治組織都是封建形式。私有地產尚未出現,土地擁有權與地域統治權混沌未分,富貴一體,同屬封建領主,孔子所谓“贵为天子,富有四海之内。”井田制下,庶民世代居住村舍,集體無償耕種領主貴族的“公田”。每家有權使用一份“私地”以資糊口。份地每年輪換,不為任何一家擁有,人民也不得賣地遷居,孟子所謂“死徙无出鄉……,公事畢,然后敢治私地。”春秋初期,侯國過千,多是前11世紀周王所封諸侯的後代。它們的統治者仍依舊爵,稱公稱侯,口頭上奉微弱不堪的周王為天下共主,但各自内外兵政全權獨立,實際上與王無異。他們履行封建,把自己的侯國分封給卿大夫。封建制的政治特色是分割權柄忠貞,卿大夫必須效忠於自己的公侯,但不必效忠於公侯之上的周王。所以周王名義上操天下之權,實際的權柄分散在諸侯手上,再分散在卿大夫手上。公侯之國其實就是公侯的家室。公侯和卿大夫全是世襲,而且多是彼此親戚;親親是無上的政治原則。“禮不下庶人,刑不上大夫。”貴族操刑罰壓制庶民,但沒有約制用刑的明文法律;他們自稱是君子,有權有德,可以隨個人意向用事。

春秋遠勝羅馬的是貴族文化。數百年養尊處優,培養出文雅的諸侯大夫,論政時滿口《詩》《書》。《詩經》和《尚書》是封建貴族的讀本,《禮記》和《春秋》記載他們的禮教言行,這些後來成爲儒家經典。從全面看,文化比經濟政治早熟,對中國未必是福。它使家國不分時代封建貴族的倫理,尤其是親親政治和君子人治,凝結在儒家學説中,蒙上仁義聖光,成爲永恒的道德圭臬,二千年來鉗制統治精英的思想。

封建倫理在戰國時一度備受挑戰。其時鐵器開始廣泛,生産效率提高,使更多荒地得以開墾。獨立的家庭農戶出現,貴族無法逼人好好耕植公田。同時,以百數的小國逐漸合併為數十接壤大國。龐大的經濟和政治規模為管治帶來無窮複雜問題。權力日大的卿大夫起篡奪之心。列國競爭劇烈,紛紛羅致人才,富國強兵。諸子百家爭鳴,平民士人興起,以能取職,衝擊世襲貴族。才識之士在列國變法,試驗各種方法,以解決各地的實際問題。 他們被統稱為法家,因爲他們一致堅持法治,管子所謂“君臣上下貴賤皆從法。”最成功的法家是商鞅。他綜合前人經驗,前359年開始,在秦推行連串新法,不但使秦由弱變強,更奠下日後皇朝中國的政治體制架構。

法家領導經濟發展。國家興水利、開荒地、正經界、有系統地分田給獨立農戶,同時設立戶籍以便收稅徵兵。平民步軍代替了貴族戰車。秦的農戰政策類似羅馬共和國的農民戰士,男子平時務農,有事時應國家徵召入伍。秦法規定每人一生有義務服兵役多至2年,比羅馬每人一生服役可多至16年,輕得多了。政府獎勵戰功,使秦人樂戰。法家更建立有效的官僚行政機構,任職以能力不以血緣、以功績不以空言。政府設置郡縣,由中央指派郡守縣令,不讓封建貴族霸佔地方管治,由此削減貴族,集權於君主。政府立法管制官吏,防止他們曠職濫權、欺君凌民,犯法者不論親貴,依法行罰。法律平等違反封建倫理、觸犯貴族權益,贏得“殘忍寡恩”的咒駡。秦在法家建設的基礎上統一中國,廢除封建,推行法治,但在統治精英反動下覆亡,並背上千古惡名。

一反中國封建貴族的文雅浮誇,羅馬早年的元老貴族樸素質實。他們與平民一般是農民戰士,其品性可見於辛辛那提,這曾任執政的老牌貴族親身下田耕作,但隨時準備著操劍衛國。地中海一帶早已經入鐵器時代。价廉效高的工具提高了勞動人民的能力勢力。自備兵器服兵役是羅馬公民的首要義務,公民以此為榮。百人隊公民大會Centuriate Assembly是共和國的民主部門,它以軍隊編制為名,公民們戎裝在練兵場聚集投票立法選舉。平民認識到自己對國家的貢獻,從而要求相應的權利。共和國上期,平民自行組織大會,選舉領導,抗拒掌權貴族的淩虐。元老貴族不比封建貴族自是,能夠踏實與平民談判利害,而且大家都尊重法律。歷時二百年的“階層鬥爭”是個無血革命,產生了共和國检察制衡的分權憲政。貴族通過元老院的機構實行集體統治,但他們的權力受到公民大會掣肘。公民大會每年選舉執政長官,但只能在貴族之間作選擇,因爲候選資格有嚴格的限制。大會投票通過法案,但無權提案或修改。公民無權在會上發言,只能聼取貴族安排的演講,然後通過或摒棄整個提案。共和政治的一大特色是政、財息息相關。定期普查把全體公民按其財產分爲數等,每等有它的投票份量,有錢人投的票比窮人投的票份量重得多。只有最有錢的人才有資格進入元老院或參加競選。從共和國到帝國,羅馬人一貫認爲政府的主要功能之一是保護私有財產,難怪他們的法律詳細地確定絕對財產權,對日後歐洲法制影響甚大。

對外是和是戰,一向由公民大會決定。羅馬公民是戰士,數百年來,他們承受沉重傷亡,差不多每年都投票主戰,表現出比希臘人或秦人深刻的多得軍國主義。羅馬的軍費多來自敗家賠款以及掠奪奴役。征服馬其頓後,政府資源充沛,豁免了意大利的地稅。然而,這仁政對小民來説並不完全是福。本來就有錢有勢的貴族領兵征戰、出任省督,搶刮得最多賍物,遂大量收買甚至強佔免稅的農田,建立大農莊,驅使戰勝俘役的奴隸耕作。很多獨立農戶因喪失田地而消亡,倖存的也受到役奴農莊的重大壓力。意大利由小農經濟轉變為馬克思所謂“奴隸生産模式”。貧富之間的距離越來越大。政府數次變法,企圖分配公有土地給貧困公民以緩和社會矛盾,均因貴族反對而失敗。傾家盪產的公民無能購置戎裝以服兵役。徵兵制不足,軍隊轉向赤貧階級募兵。城邦政府無法制止野心的將軍利誘收買軍隊,卒之引致將軍奪權。共和國不能及時變法改制,導致帝國軍事獨裁。

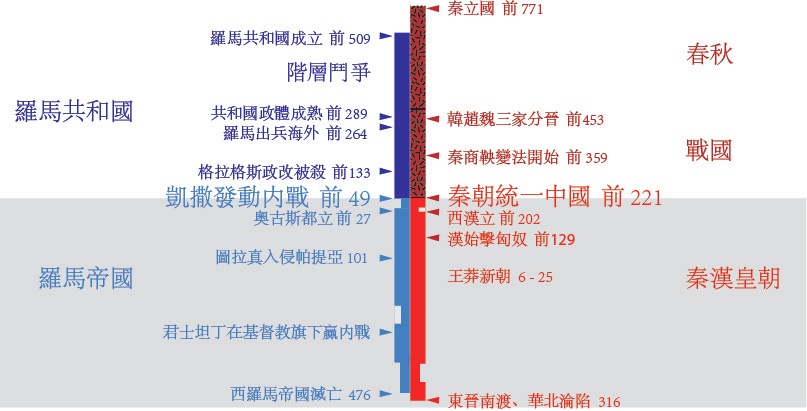

先秦和羅馬共和國的歷程比較:

|

|

羅馬共和國上期 |

春秋時代 |

|

羅馬共和國晚期 |

戰國時代 |

|

科技 |

鐵器時代 |

青銅時代 |

|

鐵器時代 |

鐵器開始廣泛 |

|

精英文化 |

質樸踏實 |

禮樂雅逸 |

|

汲收希臘文明 |

以能取職 |

|

經濟組織 |

獨立自耕小農 私有產權受法律保護 |

井田共耕 地產權與封建領主權混沌不分 |

|

奴隸生産模式 絕對產權的概念成熟 |

小農經濟 私有地產權出現 |

|

兵制 |

徵兵,公民步軍 |

貴族戰車 |

|

徵兵、募兵 |

秦行農戰徵兵 |

|

政治結構 |

元老貴族集體統治 公民大會每年選舉執政 政權與財產挂鈎 |

封建貴族親親人治 公卿世襲 家與國不分 |

|

變法改革失敗 富豪權勢日盛 軍閥收買軍隊 |

法家變法,法治擡頭 中央集權,抑制貴族 官僚行政,漸替封建 |

從共和國或封建諸侯的起步點,羅馬和中國同向無上君主制靠攏。羅馬帝國和中國皇朝一樣,所有權柄都集中在皇帝手上。然而,無上並不等於全能;沒有人能夠實際上操運無限大權。要把權柄轉爲權力以實施統治,皇帝必須獲得統治精英的服從和合作。共和國晚期和戰國後期的政局,多見貴族和君主集權派爭權。君主獲得勝利,但鑒於内戰或秦亡的教訓,中西的皇帝終於與貴族派獲得妥協,彼此互利,控制大衆人民

凱撒背棄共和國貴族集體統治的傳統,仗著百戰精煉的忠貞部隊奪得獨裁政權,但無法馴服維護傳統的元老,慘遭刺殺。他的承繼人學乖了。奧古斯杜一面剝奪了元老院和公民大會的所有權力,一面又以共和口號裝門面,禮遇個別元老。他提高了元老的財產資格,所以做官的都是極端豪富,而他們關照的,也是豪富的利益,形成財閥統治。羅馬公民喪失一切政治權力,戰勝者的特利也逐漸由公民籍轉到財富上。羅馬皇帝和中國皇帝一樣是世襲。不過羅馬貴族的生育率遠遜中國貴族,很多膝下無子。幾個出名的賢君傳位給養子,其實是因爲沒有親子,不是如宣傳所說特別開明。奧古斯杜設立貼身的禁衛軍,外加300,000職業大軍,全都宣誓效忠皇帝和其家人。此後數百年,即使長期無外戰,大軍也是常備,成爲帝國特色,羅馬人引以爲豪,不似秦始皇令蒙恬徵發300,000兵驅逐匈奴,不過三幾年,便被罵為“黷武窮兵”。禁衛軍和職業軍隊原是為了保護皇帝的權位,但日子久了,權力坐大,逐漸養成嘩變和擁立自己皇帝的習慣。這使羅馬的皇朝祚短,不如漢朝穩固。

秦始皇廢封建,統治精英反對。封建復辟的輿論引致焚書的鎮壓,使儒生更加痛恨。秦不能籠絡精英和舊貴族,使大澤鄉900人的起義能擴大。秦亡後,漢高祖有前車可鋻,恢復封建。然而不過三代,諸侯王便蠢蠢欲動,證明秦始皇廢封建的理由“又復立國,是樹兵也”正確。景帝武帝削藩成功。秦統一後一百年,中國終於擺脫封建制,長期實行中央集權了。不過統治精英也得到充分賠償。他們所痛恨的法家“君臣共守法”、“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”,其實也不討好皇帝。儒家的“親親尊尊”,對皇室朝臣大家都有利。爲了籠絡精英,漢武帝罷黜百家,獨專儒術。不久儒生盤踞官僚機構,違背法治,排擠異己,灌輸君君臣臣的教條,鞏固皇帝專制,同時鞏固自己在一人之下、万人之上的特權特利。歷代皇朝的儒家士大夫成爲“文化貴族”,是世界史上最成功的統治集團之一。

從共和國到帝國,從封建到集權,羅馬和中國的歷史證明世上沒有萬能的統治單方。今天西方好唱所有國家都必須趨向民主法治,但古代史實卻背道而馳。羅馬人放棄了共和國的民主方面,犧牲了公民權利。法治可分兩層而言。最基本的是所有人都尊奉既有法律,rule by laws,即法家所謂“援法而治”。再上一層是有憲法規定合理的立法程序,rule of law,循憲法治。憲法也是法,所以若無援法而治的基礎,統治精英自稱有德而藐視法律,多堂皇的憲法都是一紙空言。羅馬帝國下,共和國的立法程序無存,循憲法治廢除,但人們依然以奉公守法為道德,援法而治依然盛行。中國傳統從沒有循憲法治的意念。法家的掾法而治是創舉,但備受“寡恩”的指責,儒家獨尊後便漸消沉。歷代皇朝盛行人治,美名“德主刑輔”。刑是殘酷明顯了,但主導用刑的“德”是什麽,卻甚隱晦模糊。

凱撒背棄共和國貴族集體統治的傳統,仗著百戰精煉的忠貞部隊奪得獨裁政權,但無法馴服維護傳統的元老,慘遭刺殺。他的承繼人學乖了。奧古斯杜一面剝奪了元老院和公民大會的所有權力,一面又以共和口號裝門面,禮遇個別元老。他提高了元老的財產資格,所以做官的都是極端豪富,而他們關照的,也是豪富的利益,形成財閥統治。羅馬公民喪失一切政治權力,戰勝者的特利也逐漸由公民籍轉到財富上。羅馬皇帝和中國皇帝一樣是世襲。不過羅馬貴族的生育率遠遜中國貴族,很多膝下無子。幾個出名的賢君傳位給養子,其實是因爲沒有親子,不是如宣傳所說特別開明。奧古斯杜設立貼身的禁衛軍,外加300,000職業大軍,全都宣誓效忠皇帝和其家人。此後數百年,即使長期無外戰,大軍也是常備,成爲帝國特色,羅馬人引以爲豪,不似秦始皇令蒙恬徵發300,000兵驅逐匈奴,不過三幾年,便被罵為“黷武窮兵”。禁衛軍和職業軍隊原是為了保護皇帝的權位,但日子久了,權力坐大,逐漸養成嘩變和擁立自己皇帝的習慣。這使羅馬的皇朝祚短,不如漢朝穩固。

秦始皇廢封建,統治精英反對。封建復辟的輿論引致焚書的鎮壓,使儒生更加痛恨。秦不能籠絡精英和舊貴族,使大澤鄉900人的起義能擴大。秦亡後,漢高祖有前車可鋻,恢復封建。然而不過三代,諸侯王便蠢蠢欲動,證明秦始皇廢封建的理由“又復立國,是樹兵也”正確。景帝武帝削藩成功。秦統一後一百年,中國終於擺脫封建制,長期實行中央集權了。不過統治精英也得到充分賠償。他們所痛恨的法家“君臣共守法”、“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”,其實也不討好皇帝。儒家的“親親尊尊”,對皇室朝臣大家都有利。爲了籠絡精英,漢武帝罷黜百家,獨專儒術。不久儒生盤踞官僚機構,違背法治,排擠異己,灌輸君君臣臣的教條,鞏固皇帝專制,同時鞏固自己在一人之下、万人之上的特權特利。歷代皇朝的儒家士大夫成爲“文化貴族”,是世界史上最成功的統治集團之一。

從共和國到帝國,從封建到集權,羅馬和中國的歷史證明世上沒有萬能的統治單方。今天西方好唱所有國家都必須趨向民主法治,但古代史實卻背道而馳。羅馬人放棄了共和國的民主方面,犧牲了公民權利。法治可分兩層而言。最基本的是所有人都尊奉既有法律,rule by laws,即法家所謂“援法而治”。再上一層是有憲法規定合理的立法程序,rule of law,循憲法治。憲法也是法,所以若無援法而治的基礎,統治精英自稱有德而藐視法律,多堂皇的憲法都是一紙空言。羅馬帝國下,共和國的立法程序無存,循憲法治廢除,但人們依然以奉公守法為道德,援法而治依然盛行。中國傳統從沒有循憲法治的意念。法家的掾法而治是創舉,但備受“寡恩”的指責,儒家獨尊後便漸消沉。歷代皇朝盛行人治,美名“德主刑輔”。刑是殘酷明顯了,但主導用刑的“德”是什麽,卻甚隱晦模糊。

鷹式統治和龍式統治的特色:

羅馬帝國 |

中國皇朝 |

|

|---|---|---|

以上大綱的詳細内容以及參考資料,可見《龍與鷹:秦漢與羅馬帝國的興衰,如何影響了今天的世界?》