| 王、霸、王霸之辨.pdf | |

| File Size: | 665 kb |

| File Type: | |

王,霸,王霸之辨

春秋的“霸”和古希臘的 hegemon 意義相似。戰國時“霸”被泛道德主義剝奪了厚實經驗的道德内涵,意義變成與西方的hegemony相反,負面影響延綿到今天的國際關係。

一度輝煌的帝國empire的形象,二次大戰後隨著西方殖民地崩潰而失色。二十一世紀初美國統率入侵阿富汗和伊拉克,帝國爭囘一些光彩,但很多美國人仍不以爲然。所以最近雖然有些人捧頌美帝國American Empire[1],另一些人卻截然否認,如小布什在競選總統時宣稱:“美國從未成爲帝國!”他們不說帝國,但說國際領導權,或用學術性的字彙hegemon[2],中文一向譯為“霸”。“美利堅合衆國是羅馬帝國滅亡後,歷史上唯一的世界霸主,”經濟歷史學家奧布賴恩解釋道:“羅馬之後,只有美國政府試圖系統地闡述國際秩序的運行規則,而且動用它強大的軍力海權、經濟、和文化資源去領導,含蓄地強逼或説服其它國家去遵守這些國際規則。”[3]

迅速崛起的中國人民共和國有不同的觀點。國際關係學者閻學通寫道:“冷戰後美國新保守主義學者提出美國是‘仁義霸權’的説法,但這種説法未能提出與霸權相對的概念,因此被認爲是粉飾性宣傳。”[4] 一如西方人回顧古羅馬,中國人回顧與羅馬共和國同時的先秦時代。春秋時,周王微弱,諸侯以百數,大者爭霸主盟,遂產生有異於“王權”的“霸權”。閻學通說“兩者的核心差別是道義的有無”,並認爲以道義為基礎的王權概念可以提供二十一世紀的國際關係規範。

在西方,hegemony本來帶有道德顯赫的意味。古希臘的hegemon與中國春秋時代領導諸侯的霸,在政治功能和道德性質上都頗相似,所以把它譯做“霸”很適合。可是,從孟子開始,主觀的道德教條淘空了‘霸’的經驗道德内涵,把道德全歸諸‘王’的專利。王霸對立、崇王貶霸的教條經儒家道統鼓吹,成爲主流,淹沒了有歷史實踐意義、與hegemon相似的霸的概念。所以今天“仁義霸權”在西方人眼中順理成章,在中國人眼中卻是自相矛盾的粉飾。

察看“王”、“霸”、“empire”、“hegemony” 的歷史意義和教條化的過程,或可以減低誤會,進一步了解現代世局。

迅速崛起的中國人民共和國有不同的觀點。國際關係學者閻學通寫道:“冷戰後美國新保守主義學者提出美國是‘仁義霸權’的説法,但這種説法未能提出與霸權相對的概念,因此被認爲是粉飾性宣傳。”[4] 一如西方人回顧古羅馬,中國人回顧與羅馬共和國同時的先秦時代。春秋時,周王微弱,諸侯以百數,大者爭霸主盟,遂產生有異於“王權”的“霸權”。閻學通說“兩者的核心差別是道義的有無”,並認爲以道義為基礎的王權概念可以提供二十一世紀的國際關係規範。

在西方,hegemony本來帶有道德顯赫的意味。古希臘的hegemon與中國春秋時代領導諸侯的霸,在政治功能和道德性質上都頗相似,所以把它譯做“霸”很適合。可是,從孟子開始,主觀的道德教條淘空了‘霸’的經驗道德内涵,把道德全歸諸‘王’的專利。王霸對立、崇王貶霸的教條經儒家道統鼓吹,成爲主流,淹沒了有歷史實踐意義、與hegemon相似的霸的概念。所以今天“仁義霸權”在西方人眼中順理成章,在中國人眼中卻是自相矛盾的粉飾。

察看“王”、“霸”、“empire”、“hegemony” 的歷史意義和教條化的過程,或可以減低誤會,進一步了解現代世局。

政治功能

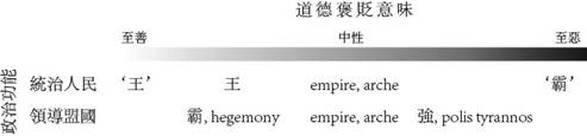

在歷史經驗中產生的王、霸概念,原來兼有政治功能和道德性質雙重意義。王統治人民,霸領導盟國,功能責任不同。兩者各自履行職責,可以各有道義。王、霸不同,並不意味“王霸對立”的教條。

嚴格來說,王的主要功能是一個國家的内部政治。“王”不一定指國王或皇帝,它可以廣泛地指國家的最高政府。本文的主旨在探討國際秩序,所以把“王”的涵義再推廣,側重它的外政,尤其是佔領別的國家、統治別的民族。換言之,本文討論王道,側重它的帝國功能。在西方,empire的概念有悠久的歷史。中文的“帝國”是個現代翻譯名詞。然而,中國先秦時代,儘管列國紛爭,但諸侯上仍然有周天子稱王。天子與帝國不同,但皆能顯示有異於霸權的國際政治功能。

什麽算是個帝國?《時代世界歷史地圖集》繪畫史上68個帝國。沒有一個流行的“帝國”概念可以適用於它們全部。帝國的統治者是皇帝?不一定;雅典帝國就是由民主政府統治的,羅馬的帝國也是共和國贏得的。經過十九世紀西方帝國主義到處佔地殖民,我們今天說到帝國,首先想到的是個地域大國。這具有佔領兼併含義的概念,是“帝國”的狹義。美國人所否認的,也是這狹義的帝國。2003年美軍攻佔巴格達後,小布什總統在航空母艦上發表“大功告成”Mission Accomplished的演説:“別的國家攻入外國,就留下來佔據盤剝。美國人打完仗後,只想囘家。”美國打敗外國,不佔領但主宰控制。這種措施不是它發明的;大英帝國就主宰了印度近百年,要到1858年才正式兼併。爲了與兼併敗國的“正式帝國”辨別,現代學者把不兼併的主宰叫作“非正式的帝國”、“仁善的帝國”、或“霸主”hegemon。

hegemon 與 imperium

古希臘的hegemon 是自願聯盟的領導統帥,與春秋五霸的意義相似,都是在實踐中產生的經驗概念。最顯著的霸主例子是前五世紀上期,雅典領導希臘城邦,聯盟抵抗波斯侵略。雅典人說他們為安全、榮譽、自利而戰[5]。當然,大事複雜,動機很少單純,多是三者參雜,輕重不同而已。希臘史筆注意到,爭霸初期,榮譽為上;為了聯盟福利,雅典讓斯巴達做霸主,到斯巴達退位後才挑起重任。故此hegemon確帶榮譽顯赫的意味;聯盟領導不但有權力,而且有使盟國信服的道德權威[6]。這道德意義顯見於亞裏士多德所說,正義之戰的一種是“為我們爭取霸主hegemon的領導地位,領導是為了屬下的福利,不是為了奴役他們。”[7]

擊退波斯後,希臘安全了。雅典的勢力增長,自利的動機漸漸越過榮譽。它禁止聯盟成員脫離,強逼盟外城邦加入。希臘城邦一貫保護邦内的私有地產權,不准外人置地,但雅典人仗著無敵海軍撐腰,到處強買田地(這是私人購買,涉及地產的擁有權,不同國家兼併,涉及統治的主權)。雅典並未兼併盟國,只是主宰它們,強逼它們採用自己的民主政制、到自己那兒訴訟聼判、納貢以資自己大肆興建。它如此建立的雅典帝國維持了五十年,直到前404年被斯巴達領導的聯盟打敗才收場[8]。雅典對國際關係的態度,在修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭》中表露無遺。它的“強國為其所欲,弱國忍其無奈”一語[9],成爲後世國際關係現實主義的格言。

屈服的城邦痛恨雅典專橫,叫它“暴君城邦”polis tyrannos。雅典人並不自欺。面對盟邦叛變,偉大的民主領袖伯里克利鼓勵雅典公民堅持下去,“否則我們會喪失我們的帝國,統治帝國所招來的仇恨也會危害我們……。我們的帝國現在已成暴君:當初我們也許不應該取它,但如今放棄它肯定十分危險。”[10]

由於雅典的行爲和性能有所轉變,希臘史筆停用hegemon 而叫雅典帝國arche。Arche最廣泛的意義指統治,主要是一個國家的政府,沒有政府統治叫做an-archia。國際關係一般是無政府主義 (anarchy),能維持一點秩序的,歷史上最顯見的是arche 和hegemon, 帝國和霸權[11]。請注意,arche是個不帶道德褒貶的中性名詞,沒有hegemon之譽,也沒有polis tyrannos之毀。一個帝國值得譽或毀,要看它的行爲而定。國際形勢複雜,中性名詞便於客觀分析,避免先入為主,被名詞的道德色彩蒙蔽而起偏見成見。

政治領域在地圖上紅黃藍綠一片片,看來很實在,但那不過是抽象圖示上的實在。真的土地上,現實可能不是那麽囘事。即使現代的強大政府治下,很多國家的邊境也甚疏漏,美國便為從墨西哥非法入境的人流頭痛不已。在有意識的關係中,使別人服從自己意向的權力可能比疆域更實際。即使野獸也能明白露出尖牙或夾著尾巴的意義。

政權可能由征戰獲得,維持政權需要適當的治理。戰勝者可能志在搶掠,滿載即退兵,這些我們可以不論。若戰勝者有意主宰被征服者,它可以兼併土地、直接統治,也可以授權給代理人,間接統治。征服和統治並非一囘事。打贏敵人比治理戰敗的人民容易得多了,這從小布什總統“大功告成”演説之後十多年,美國在伊拉克的尷尬處境可見一班。這道理中國先秦諸子早已洞若觀火,吳起曰:“戰勝易,守勝難。”荀子曰:“兼併易能也,唯堅凝之難焉。”[12] 所以東周列國時常寧可爭霸結盟以維持國際均勢。秦經商鞅變法而強大,但近百年來蠶食而已,忍著不鯨吞敵國。待它一下子兼併六國,擴張太快,治理不及,受反動覆亡,命運可與亞歷山大的帝國相比。

羅馬共和國一向熱衷擴張權勢,但並不熱衷兼併疆域,寧願間接主宰。為這緣故,有些現代學者把羅馬共和國與地中海東部國家的關係叫做“霸權帝國”hegemonial imperialism[13]。然而對羅馬人來説,外加的形容詞真是多餘。Empire 一字源自羅馬的imperium。羅馬人是主宰別人的天才,他們的imperium 早已包括權力屈服和疆域佔領雙重涵義。他們的外交一貫懶得談判,直截了當地送去一封最後通牒,說元老院命令你們如何如何;如不聼令,便準備羅馬兵團的來臨吧。兵團無敵,勝後有系統地搶掠,告誡以後要聼令,然後退兵,喜歡時再來。敗國學會了服從羅馬的imperium[14]。

希臘政治家兼學者普里卜斯寫第一部羅馬崛起史,把拉丁文imperium 譯作希臘文arche[15]。Imperium最基本的意義是管轄指揮,尤其是羅馬長官的最高權柄。Imperium populi Romani 指羅馬人民指揮別人的權力,權而已,不及地[16]。直到前一世紀中葉,共和國慢慢擔起管治的責任,疆域之意才顯,imperium Romanum 才有今天羅馬帝國的意義,即外有疆界、内設行省、由位在羅馬城的中央政府指派省督統治的集權地域大國[17]。中央政府由皇帝獨裁,那是更後的事了。即使在皇帝時代,權力主宰的意義仍然重要。羅馬人稱imperium orbis terrae權蓋地球,雖然他們明知國界外大有疆域[18]。

如上述,西方傳統說帝國、霸權,原有政治功能和道德性質雙重意義。論政治功能,霸主領導盟國,左右它們但不兼併它們;帝國則可以控制扈從國,也可以兼併而直接統治。論道德性質,帝國無表示,霸權則帶卓越之譽;霸主偉大在有能力兼併屬下但自制不為,使盟國順服的不是強力而是道德權威。功能和道德的意義,也可見於中國歷史經驗中產生的王、霸概念。

春秋五霸

春秋五霸,戰國七雄,周旋結盟,合縱連橫,維持均勢五百多年,豐富的經驗積下深厚的國際秩序智慧。前771 年平王東遷後,周王衰微,無能阻止列國纷争、夷狄入寇,遂有霸主興起,應付危機。“霸”本通“伯”,意謂諸侯中的大哥。霸主糾合諸侯,主盟立約,禁抑篡弑,仲裁纠纷,有事時命令盟國出兵。五霸之首齊桓公,在“南夷与北夷交,中國不绝如缐”的時代奮起,得管仲相輔,打起“尊王攘夷”的旗帜,帶領諸侯驅逐蠻夷,存危國,繼滅國。荀子指出:“王爭取人民,霸爭取盟國,強爭取土地。”[19] 霸領導盟國,政治功能有異於統治人民的王。

王和霸一樣,有力制人,但寧願服人以德。不過功能不同,德行的偏重也稍異。蘇秦曰:“祖仁者王,立義者伯,用兵窮者亡。”[20] 荀子曰:“義立而王,信立而霸,權謀立而亡。”[21] 王的對象是有血肉的人,善待子民,仁慈至要。霸的對象是較爲抽象的國家,平輩論交,信義為上。與西方相照,霸和希臘的hegemon在功能和道德上都相似。陰謀窮兵的強國,也近乎polis tyrannos。王的功能與empire相似,但加上empire 默然的道德讚頌。

信義相聯,普世皆然。希臘人為榮譽而戰,而能守信諾是榮譽的重要條件之一。羅馬的西塞羅說:“公義的基石是信用,是真誠地堅守我們的許諾和契約。”[22] 羅馬人的fides 與中國人的“信”一樣,同是道德圭臬。不及理想的行爲當然不少,但兩地人民都曾努力保持自己的信譽。羅馬人不遺餘力履行誓言。例如,漢尼拔在坎尼大捷後獲得大批羅馬戰俘。他放10個去向羅馬商談贖金,要他們宣誓事後囘來。羅馬本著“不勝寧死”的風格,拒絕贖俘。九個戰俘守誓囘去,明知此去不死便被賣為奴。那第十個說自己因爲拿東西而曾經囘去過了,以爲可以狡脫。羅馬人怒他違誓辱國,把他綁著送回去[23]。齊桓公初霸諸侯時,與魯莊公相會結盟,被曹沫劫盟,在刀尖威脅下答應盡歸以往所侵的魯地。事後他大怒,有意背約,管仲曰:“你如果貪小利,自己一時快樂,但會因爲背棄信諾而失掉天下的擁戴。不如把地還給他吧。”桓公果然把侵佔的疆域歸還給魯[24]。

其他春秋霸主不及齊桓公,但亦不乏仁義之擧。秦穆公有“泛舟之役”;他不顧晉惠公忘恩負義,兩次救援晉國的飢荒,說:“晉國的君主邪惡,晉國的人民何罪?”“我怨恨晉君但憐憫晉民”。秦人泛舟運糧救災,從秦都雍順渭水、黃河到晉都絳,絡繹相繼[25]。晉文公守諾,在城濮與楚對陣前退避三舍[26]。宋襄公守禮,不肯趁楚軍渡河時半濟而擊[27]。楚莊王敗晉得霸後,不肯作京觀示威,詳論義戰武德,說自己有所不及[28]。

無數中西歷史事跡顯示,霸和hegemon是經驗概念,在實踐中產生,有活生生的厚實内容。霸主有功績,而且其功績得力不少於令盟國甘心擁戴的德行。當然,政治上因素糾纏,實際決策很多時難免自利,霸主亦然,不用吹毛求疵便能指出很多缺點。然而,如楚莊王般有自知之明,卻遠勝於不顧現實、空唱‘道德’者自欺欺人。

今天西方學者說美國是國際霸主,意義正是源自希臘傳統的hegemon,本身就帶著道德涵義。說霸權是“仁義帝國”benevolent empire,春秋時代的中國人不會反對。可是後代的中國人聼來卻甚逆耳;今天“霸”字馬上使人想起毫無道義的橫行惡霸。這轉變的原因是,“霸”的概念在中國思想史道德專利化中遭一大劫,被剝去原有的道德涵義,打入牛棚。

‘王’‘霸’之辨、壟斷‘道德’

子貢問管仲,孔子答道:“管仲輔佐齊桓公,稱霸諸侯,匡正天下,人民到今天還享受到他的恩惠。”[29] 孟子說:“孔子的門徒從不談論齊桓公、晉文公的事跡,所以這些事跡沒有流傳到後世,我也沒聼到過。”[30]

孔子對子路說:“桓公多次會合諸侯,不以武力,全是管仲的功勞。這就是管仲的仁德!這就是管仲的仁德!”[31] 孟子說:“你怎能竟然拿我與管仲相比?”他在齊國任卿,不忿齊人敬戴管仲,說他功績卑小,自己“不為管仲”,不齒與他為伍[32]。

孟子曰:“五霸是三王的罪人。”[33] 他不看政治功能,專注道德性質,以偏狹的道德教條,扭曲歷史上經驗的王、霸概念,把它們變成先驗的教條概念‘王’、‘霸’。‘王’與‘霸’截然對立,‘王’道“依靠道德而實行仁義”,無上崇高;‘霸’道“依仗實力而假借仁義之名”,思想不正確,談一下也可恥[34]。‘道德’成爲‘王’的專利,‘霸’不得指染。‘霸’從一個褒詞變成一個貶詞,抛棄掉厚實的歷史知識,變成空泛的意識形態。由此產生了我們今天熟悉的意念:‘王’有道義,‘霸’無道義。

|

圖示中,單引號代表教條概念,無引號的是歷史上的經驗概念

|

希臘人改口,不叫雅典hegemon 而叫它polis tyrannos,是因爲雅典改變了作風。相反地,孔子和孟子所評論的,是同樣的齊桓公和管仲,不過孟子改變了道德評價的標準。為什麽孔子贊許管仲的仁德,而孟子卻譴責五霸假仁?問題的結癥在“仁”和“道德”的内容。什麽是“道德”?這是倫理學上的重要問題,必須深入研究。皮毛地說,孔子論人事兼顧動機行爲、環境因果,全面考慮;孟子則把人事極端化、心理化、教條化。孟子的王霸對立,是基於他義利對立之說。他把義和利斬斷為兩個互不相容的極端,凡是想利便是不義。例如宋牼以利害說秦楚罷兵,便被他指責為害仁義[35]。孟子只看行事的動機,而且要求動機純粹仁義,不涉任何功利之想,否則便是假仁。漢朝力倡獨專儒術的董仲舒解釋:“仁義的人,講正義而不謀利,標明道德而不計功績,所以孔子門下,五尺高的小童也羞恥言及五霸,因爲他們把詐力放在仁義之前。”[36] 經過宋朝道學的鼓吹,‘義’‘利’對立、‘王’‘霸’對立,非善即惡的兩極思想成爲儒家道統的教條。

道統不是儒家全部,但卻是它的主流,影響至大。‘義利對立、王霸對立’的兩極思想主觀武斷,大刀濶斧,壟斷‘仁義’。與春秋五霸的經驗概念相反,‘王霸對立’是先驗的、不受經驗核實的。‘王’與‘霸’的行爲功績可能相同,他們的分別全在動機是否純正、思想是否正確。正確思想的標準由誰決定?人的動機複雜隱蔽,你說誰能判斷你的動機是否純正?周武王伐紂滅商,齊桓公抵抗蠻夷入侵,大家同樣依仗武力,但孟子判斷武王是“至仁”、桓公是“假仁”[37]。他絕對肯定自己的判斷;當人們指出《尚書·武成》篇記載伐紂的戰事慘烈,他一口咬定《武成》是虛構,因爲“至仁”的武王不會做出這等事來。‘王’ ‘霸’之分,全是他主觀的先驗武斷。

要分清某人在某事上的動機,例如秦穆公救晉國人民的飢荒,是真仁還是假仁,已是不容易、要慎重衡量了。孟子的武斷的遠遠不止個別行動。他清算人的一生,甚至一大類人的全生,一頂“假仁”的大帽子漫天蓋下,把春秋五霸統統打盡,使他們的全部事跡蒙塵。現實中有很多無奈的醜惡,軍國大事牽連廣闊,是非因素糾纏。空口說說容易,但要真正解決現實困難、尋找可行的方法,難免作痛苦的妥協取捨。然而,非白即黑的兩極框框不能容納是非參雜的解決。孟子以“大罪”橫掃踏實負責軍事、外交、經濟的人才:“善戰的人應受最高的刑罰,連絡諸侯的人應受次等刑罰,領導開墾荒地的人應受再次等刑罰。”[38]

孟子眼中不純白的東西全掃到‘霸道’的黑帽子下去了,剩下純白至仁的‘王道’是什麽?‘仁義’‘道德’的理想高遠漂亮,但這理想脫離現實、無法實行,所以有“王道迂闊”的成語。捧頌最甚的南宋道學家朱熹也承認,‘王道’一千五百年之間“未嘗一日得於天地之間”[39]。儒家道統對‘王道’的解釋空疏籠統,多擧堯、舜、湯、武幾個聖王典範,可惜這些典範也是包裝輝煌、内容腐朽的樣板。空洞的口號教條最有效於道學家壟斷‘道德’、自高身價,宣傳罵戰、打擊異己。一碰到現實問題就錯漏誤事。

就拿舜這個‘王道’典範作例吧。舜明知弟弟象是個謀財害命的壞蛋,但仍然因爲愛他而叫他去管轄臣民;做了王之後,誅殺政敵,卻封弟弟為侯。孟子的弟子抗議說舜不公平。孟子卻極力為聖王辯護,讚他親親仁愛,絕不承認他有任何瑕疵[40]。無辜的人民在象這個惡棍的管轄下會有什麽遭遇,被一腳踢到純白框框之外,看不見了。

冷戰時代,美國、蘇聯一個擧‘自由民主’,一個擧‘共產主義’,各自宣稱自己正義,對方邪惡,與孟子的‘王道’相似。這些道德性的意識形態宣傳口號可以煽動自己人的熱情,但對協商解決國際問題,有礙無助。反而是宣傳減熱時談判進展。同樣的,不把‘道德’的大教條作爲政治的先決基礎,並不意味決策不講道德。西方俗語謂the devil is in the details。世事複雜,黑白斑駁。是非藏在切實的細節裏。真實的道德必須小心分析,不是像‘道德’口號般喊你黑我白。就說暴君城邦雅典吧,鎮壓了臣屬城邦米塔蘭尼的反叛之後,雅典政府下令屠城示威,以儆後者。然而第二天,很多人感到不安,認爲只殺造反有罪的人便夠了,不應禍及無辜。於是再次召開公民大會辯論,最後表決,反對派險勝,派快船去追回屠城成命[41]。會議上雙方的辯詞翔實,顯示即使典型的現實主義也會考慮到很多道德問題。這種考慮在細微處切實,頗能影響理性決策,但容易被‘道德’專利下的大口號窒息。比較雅典和孟子的舜,你說誰的道德高一點?

道統不是儒家全部,但卻是它的主流,影響至大。‘義利對立、王霸對立’的兩極思想主觀武斷,大刀濶斧,壟斷‘仁義’。與春秋五霸的經驗概念相反,‘王霸對立’是先驗的、不受經驗核實的。‘王’與‘霸’的行爲功績可能相同,他們的分別全在動機是否純正、思想是否正確。正確思想的標準由誰決定?人的動機複雜隱蔽,你說誰能判斷你的動機是否純正?周武王伐紂滅商,齊桓公抵抗蠻夷入侵,大家同樣依仗武力,但孟子判斷武王是“至仁”、桓公是“假仁”[37]。他絕對肯定自己的判斷;當人們指出《尚書·武成》篇記載伐紂的戰事慘烈,他一口咬定《武成》是虛構,因爲“至仁”的武王不會做出這等事來。‘王’ ‘霸’之分,全是他主觀的先驗武斷。

要分清某人在某事上的動機,例如秦穆公救晉國人民的飢荒,是真仁還是假仁,已是不容易、要慎重衡量了。孟子的武斷的遠遠不止個別行動。他清算人的一生,甚至一大類人的全生,一頂“假仁”的大帽子漫天蓋下,把春秋五霸統統打盡,使他們的全部事跡蒙塵。現實中有很多無奈的醜惡,軍國大事牽連廣闊,是非因素糾纏。空口說說容易,但要真正解決現實困難、尋找可行的方法,難免作痛苦的妥協取捨。然而,非白即黑的兩極框框不能容納是非參雜的解決。孟子以“大罪”橫掃踏實負責軍事、外交、經濟的人才:“善戰的人應受最高的刑罰,連絡諸侯的人應受次等刑罰,領導開墾荒地的人應受再次等刑罰。”[38]

孟子眼中不純白的東西全掃到‘霸道’的黑帽子下去了,剩下純白至仁的‘王道’是什麽?‘仁義’‘道德’的理想高遠漂亮,但這理想脫離現實、無法實行,所以有“王道迂闊”的成語。捧頌最甚的南宋道學家朱熹也承認,‘王道’一千五百年之間“未嘗一日得於天地之間”[39]。儒家道統對‘王道’的解釋空疏籠統,多擧堯、舜、湯、武幾個聖王典範,可惜這些典範也是包裝輝煌、内容腐朽的樣板。空洞的口號教條最有效於道學家壟斷‘道德’、自高身價,宣傳罵戰、打擊異己。一碰到現實問題就錯漏誤事。

就拿舜這個‘王道’典範作例吧。舜明知弟弟象是個謀財害命的壞蛋,但仍然因爲愛他而叫他去管轄臣民;做了王之後,誅殺政敵,卻封弟弟為侯。孟子的弟子抗議說舜不公平。孟子卻極力為聖王辯護,讚他親親仁愛,絕不承認他有任何瑕疵[40]。無辜的人民在象這個惡棍的管轄下會有什麽遭遇,被一腳踢到純白框框之外,看不見了。

冷戰時代,美國、蘇聯一個擧‘自由民主’,一個擧‘共產主義’,各自宣稱自己正義,對方邪惡,與孟子的‘王道’相似。這些道德性的意識形態宣傳口號可以煽動自己人的熱情,但對協商解決國際問題,有礙無助。反而是宣傳減熱時談判進展。同樣的,不把‘道德’的大教條作爲政治的先決基礎,並不意味決策不講道德。西方俗語謂the devil is in the details。世事複雜,黑白斑駁。是非藏在切實的細節裏。真實的道德必須小心分析,不是像‘道德’口號般喊你黑我白。就說暴君城邦雅典吧,鎮壓了臣屬城邦米塔蘭尼的反叛之後,雅典政府下令屠城示威,以儆後者。然而第二天,很多人感到不安,認爲只殺造反有罪的人便夠了,不應禍及無辜。於是再次召開公民大會辯論,最後表決,反對派險勝,派快船去追回屠城成命[41]。會議上雙方的辯詞翔實,顯示即使典型的現實主義也會考慮到很多道德問題。這種考慮在細微處切實,頗能影響理性決策,但容易被‘道德’專利下的大口號窒息。比較雅典和孟子的舜,你說誰的道德高一點?

霸政與‘王道’的個案

讓我們就兩個先秦例子,看看真正的霸主和孟子理想的‘王道’怎樣應付鄰國的不軌内政。春秋時楚吞併陳,戰國時齊吞併燕。楚莊王是五霸之末。孟子在齊任卿,雖然不是宰相,但對吞併燕的政見被齊王採納,很可顯示‘王道’怎樣處理國際關係的問題。

陳國的夏徵舒不甘侮辱而弑君。楚莊王入陳討罪,誅殺了夏徵舒,順便吞掉陳國。盟國都恭賀他。然而,申叔責怪他罰不當罪。就像有人的牛踩了別人的禾田,牛主是有罪應罰,但如果田主因此而把牛搶去,就是罰得太重,不合理了。楚莊王說:“責備得好,我以前怎麽沒有想到?。”他於是冊立陳君,讓陳復國[42]。

燕王噲學堯舜,讓位給相國子之,太子平不服造反,燕國内亂。齊趁亂攻打燕,輕易全勝。齊宣王認爲是天意,想吞掉燕國,問孟子的意見。孟子回答說如果吞併而燕國人民喜歡,那便吞併。齊伐燕而無敵,可見燕民認爲齊拯救他們於水深火熱之中,“簞食壺漿以迎王師”,歡欣得很。所以齊應該效法商湯滅夏、周武滅商而王天下的典範,順民心而吞併燕[43]。齊王聼了孟子的話,吞併了燕。列國不甘,趙國帶頭合謀伐齊救燕。魏、韓、秦、楚分別進攻齊本土和被齊佔領的燕地。趙派人護送住在韓的燕公子職返國,助燕人立他為燕昭王。燕人起而反齊,齊只得棄燕而退[44]。

霸主要負起禁篡解纷、維持秩序的責任,要有實力,遇事也要公平處理,即所謂“立義者霸”。楚取陳比齊取燕更容易,而且諸侯慶賀、陳人沒露反意,楚莊王可自譽得民心了。然而他看到兼併有失國際公道,自動放棄,從行動中表現真正霸道的道義。從實踐經驗所得的類似道德知識,《春秋左傳》就記載了不少。孟子若不是把它們一筆抹煞,對齊宣王應否吞併燕的問題,可能有不同的勸告。

孟子的吞併論全然不顧楚莊王考慮到的國際秩序。戰國七雄合縱連橫,就是要保持國際的勢力均衡。齊吞了燕,國力倍增,國際勢力一邊倒,其它五國當然不會坐視[45]。均勢的道理是縱橫家的核心概念,《戰國策》中俯拾皆是。不過這是孟子鄙視的‘霸道’思想,他要留待列國有所行動、不得已時才吞吞吐吐地說出來[46]。他的‘王道’之論,與他平常不離口的“仁者無敵”的道德高調一貫,挑撥感情,主觀動聽,但與現實脫節。燕國内亂,齊軍入侵,燕人真如孟子臆斷般認爲齊來是拯救百姓、而不認爲它是來趁火打劫?齊輕易得勝,真如孟子臆斷般是因爲民心向齊,而不是因爲亂國邊防廢弛、齊檢了個大便宜?燕國八百年基業,一旦被滅,宗室貴族的既有權益化爲烏有,他們怎會歡喜、有力反時怎會不反?這些真實的民意問題,滿口‘民心’的孟不屑一顧。他只是高舉湯、武聖王的樣板,而這些樣板缺乏切實細節,唯一内容是萬民歌功頌德,難怪宣王聼得飄飄然,決定傚湯、武而滅燕了。

孟子以‘王道’鼓勵齊王滅燕,美國入侵伊拉克是霸道[47]。其實兩者頗有相似之處。兩者出兵都有漂亮但微弱的理由,以掩蓋其另有的居心。美國指控胡叁匿藏大殺傷武器,其實是虛構罪名。孟子說燕王沒有周王之命而擅自禪讓,所以可伐[48],其實是連他自己都騙不了的粉飾;當時周王的權威全失,孟子從來不理王命,慫恿齊王吞併燕時便絕口不提。兩者進軍皆勢如破竹。才戰勝,美國便飄飄然喊“大功告成”,孟子則唱“商湯周武”。美國宣傳伊拉克人民滿街歌舞,慶祝美軍把他們從胡叁的暴政下解放出來,就如孟子所謂燕人“簞食壺漿以迎王師”。一個喊‘自由民主’,一個唱‘仁義道德’。美國安排伊拉克普選,孟子鼓吹‘仁政’。美國自稱贏得伊拉克人民的感情與理智hearts and mind,孟子說齊王贏得燕人民心,其實兩者皆沒有花功夫去了解被征服人民的意向。兩個自大狂都沒考慮到國際關係,美國不看伊朗和其他中東國家的反應,就如齊不顧趙魏韓楚秦的反應。美國的阿布格拉埃監獄及其酷刑,就像齊兵的暴虐,但兩者都不是最高決策者的意願。美國解散胡叁的政府和軍隊,齊國廢燕王位,結果同遭反叛暴亂。燕昭王恨齊趁己亂,蓄意復仇,慘淡經營二十八年,合五國伐齊,樂毅下齊城七十,入齊都臨淄。齊一蹶不振,禍源實是取燕之擧。美國在伊拉克如何收場,還待下回分解。

在實際環境中,‘王’‘霸’之辨,真如孟子所說般黑白分明嗎?儒家獨專中國後,二千年來,‘王道’無一日實行,只是為皇朝的統治精英提供了壟斷‘道德’、排斥異己的口號教條。在今天複雜的國際關係中,它或能提供阻礙理性洽談的宣傳,但能有什麽建設性的貢獻?

歐陽瑩之

[1] A. J. Bacevich, American Empire. Harvard (2003). N. Ferguson, Colossus: the rise and fall of the American Empire. Penguin (2004). H. Münkler, H. Empires: The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States. Polity (2007). Princeton (1987). R. Kagan, The Benevolent Empire, Foreign Policy 111 (June, 1998).

[2] R. O. Keohane, After Hegemony. Princeton (1984). R. Gilpin, The Political Economy of International Relations.

[3] P. K. O’Brien, The Pax Britannica and American Hegemony, in P. K. O’Brien and A. Clesse eds., Two Hegemonies. Ashgate (2002), pp. 27, 37.

[4] 閻學通。先秦國家間政治思想的異同及其啓示。《中國社會科學》2009年第三期,頁106。Yan Xuetong, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power. Princeton University Press (2011), p. 65.

[5] Thucydides, Peloponnesian War, 1.76.

[6] J. Wickersham, Hegemony and Greek Historians. Rowman and Littlefield (1994), pp. 4, 20. Münkler Empires, pp. 43-4.

[7] Aristotle, Politics 1333b, 1333a-1334a.

[8] R. J. Rhodes, Democracy and empire. In The Cambridge Companion to the Age of Pericles, ed. L. J. Samons II, Cambridge (2007), pp. 27, 35. M. I. Finley, The fifth century Athenian Empire: a balance sheet. In P. D. A. Garnsey and C. R. Whittaker eds. Garnsey P. D. A. and Whittaker, C. R., eds. Imperialism in the Ancient World. Cambridge (1978), pp. 130-26.

[9] Thucydides 5.89.

[10] Thucydides 2.63, 3.37.

[11] O. Höffe, Aristotle. SUNY (2003), p. 178. Wickersham, Hegemony and Greek Historians, pp. 1-23, 31-36.

[12] 《吳子兵法·圖國篇》。《荀子·議兵》。

[13] E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic. Cornell (1968), pp. 4, 7. M. Kallet-Marx, Hegemony to Empire. University of California (1995), pp. 3-4.

[14] P. S. Derow, Polybius, Rome, and the East. The Journal of Roman Studies 69 (1979), pp. 5. A. H. Bernstein, The strategy of a warrior-state: Rome and the wars against Carthage, in The Making of Strategy, eds. W. Murray, M. Knox, and A. Bernstein. Cambridge (1994), p. 64-65.

[15] Polybius, 1.1. Kallet-Marx, Hegemony to Empire, pp. 22-3, 26-7.

[16] Kallet-Marx, Hegemony to Empire, pp. 25-27

[17] J. S. Richardson, J. S. Imperium Romanum: Empire and the language of power. The Journal of Roman Studies 81 (1991) pp. 1, 6-7.

[18] P. A. Brunt, Laus imperii. In Garnsey and Whittaker, Imperialism in the Ancient World, pp. 159-192. E. S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome. University of California (1984), pp. 274, 281.

[19] 《荀子·王制》。

[20] 《戰國策·齊策五》。

[21] 《荀子·王霸》。

[22] Cicero, Obligation 1.23.

[23] Livy, 22.61.

[24] Shiji, 86: 2515-2516. 《史記》卷86, 曹沫傳.

[25] 《左傳》僖公13 年、15年。

[26] 《左傳》僖公28年。

[27] 《左傳》僖公22年。

[28] 《左傳》宣公12 年。

[29] 《论语·宪问》14.17。

[30] 《孟子·梁惠王上》1.7。

[31] 《论语·宪问》14.16。

[32] 《孟子·公孫丑上、下》3.1,3.3,4.2。

[33] 《孟子·告子下》12.7。

[34] 《孟子·公孫丑上》3.3,“以力假仁者霸,以德行仁者王。”

[35] 《孟子· 告子下》12.4。

[36] 《漢書》卷56,董仲舒傳。

[37] 《孟子·盡心上、下》13.30、14.3。

[38] 《孟子·離婁上,盡心下》7.14,14.4。

[39] 《宋史》卷443,朱熹傳。

[40] 《孟子·萬章上》9.2,9.3。

[41] Thucydides, The Peloponnesian War, 3: 36-49.

[42] 《左傳》宣公11年。

[43] 《孟子·梁惠王下》2.10,2.11。詳細分析孟子的取燕論,見歐陽瑩之,“從齊取燕策對看孟子的政治思想”,www.chinaandrome.org/Chinese/essays/qi.htm.

[44] 列國伐齊救燕的行動,分見《戰國策》《史記》對各國的記載。

[45] 那時距離商鞅變法完不及十年,秦鋒芒初露,但國力可能還未及馬陵勝魏的齊。

[46] 《孟子·梁惠王下》2.11。孟子說列國反應,除了均衡勢力外還因爲齊不行仁政,以“道德”高調遮掩均勢的重要性;其實七國根本無一施行仁政。

[47] 參看T. E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, 2003 to 2005, Penguin (2007).

[48] 《孟子·公孫丑下》4.8。

[2] R. O. Keohane, After Hegemony. Princeton (1984). R. Gilpin, The Political Economy of International Relations.

[3] P. K. O’Brien, The Pax Britannica and American Hegemony, in P. K. O’Brien and A. Clesse eds., Two Hegemonies. Ashgate (2002), pp. 27, 37.

[4] 閻學通。先秦國家間政治思想的異同及其啓示。《中國社會科學》2009年第三期,頁106。Yan Xuetong, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power. Princeton University Press (2011), p. 65.

[5] Thucydides, Peloponnesian War, 1.76.

[6] J. Wickersham, Hegemony and Greek Historians. Rowman and Littlefield (1994), pp. 4, 20. Münkler Empires, pp. 43-4.

[7] Aristotle, Politics 1333b, 1333a-1334a.

[8] R. J. Rhodes, Democracy and empire. In The Cambridge Companion to the Age of Pericles, ed. L. J. Samons II, Cambridge (2007), pp. 27, 35. M. I. Finley, The fifth century Athenian Empire: a balance sheet. In P. D. A. Garnsey and C. R. Whittaker eds. Garnsey P. D. A. and Whittaker, C. R., eds. Imperialism in the Ancient World. Cambridge (1978), pp. 130-26.

[9] Thucydides 5.89.

[10] Thucydides 2.63, 3.37.

[11] O. Höffe, Aristotle. SUNY (2003), p. 178. Wickersham, Hegemony and Greek Historians, pp. 1-23, 31-36.

[12] 《吳子兵法·圖國篇》。《荀子·議兵》。

[13] E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic. Cornell (1968), pp. 4, 7. M. Kallet-Marx, Hegemony to Empire. University of California (1995), pp. 3-4.

[14] P. S. Derow, Polybius, Rome, and the East. The Journal of Roman Studies 69 (1979), pp. 5. A. H. Bernstein, The strategy of a warrior-state: Rome and the wars against Carthage, in The Making of Strategy, eds. W. Murray, M. Knox, and A. Bernstein. Cambridge (1994), p. 64-65.

[15] Polybius, 1.1. Kallet-Marx, Hegemony to Empire, pp. 22-3, 26-7.

[16] Kallet-Marx, Hegemony to Empire, pp. 25-27

[17] J. S. Richardson, J. S. Imperium Romanum: Empire and the language of power. The Journal of Roman Studies 81 (1991) pp. 1, 6-7.

[18] P. A. Brunt, Laus imperii. In Garnsey and Whittaker, Imperialism in the Ancient World, pp. 159-192. E. S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome. University of California (1984), pp. 274, 281.

[19] 《荀子·王制》。

[20] 《戰國策·齊策五》。

[21] 《荀子·王霸》。

[22] Cicero, Obligation 1.23.

[23] Livy, 22.61.

[24] Shiji, 86: 2515-2516. 《史記》卷86, 曹沫傳.

[25] 《左傳》僖公13 年、15年。

[26] 《左傳》僖公28年。

[27] 《左傳》僖公22年。

[28] 《左傳》宣公12 年。

[29] 《论语·宪问》14.17。

[30] 《孟子·梁惠王上》1.7。

[31] 《论语·宪问》14.16。

[32] 《孟子·公孫丑上、下》3.1,3.3,4.2。

[33] 《孟子·告子下》12.7。

[34] 《孟子·公孫丑上》3.3,“以力假仁者霸,以德行仁者王。”

[35] 《孟子· 告子下》12.4。

[36] 《漢書》卷56,董仲舒傳。

[37] 《孟子·盡心上、下》13.30、14.3。

[38] 《孟子·離婁上,盡心下》7.14,14.4。

[39] 《宋史》卷443,朱熹傳。

[40] 《孟子·萬章上》9.2,9.3。

[41] Thucydides, The Peloponnesian War, 3: 36-49.

[42] 《左傳》宣公11年。

[43] 《孟子·梁惠王下》2.10,2.11。詳細分析孟子的取燕論,見歐陽瑩之,“從齊取燕策對看孟子的政治思想”,www.chinaandrome.org/Chinese/essays/qi.htm.

[44] 列國伐齊救燕的行動,分見《戰國策》《史記》對各國的記載。

[45] 那時距離商鞅變法完不及十年,秦鋒芒初露,但國力可能還未及馬陵勝魏的齊。

[46] 《孟子·梁惠王下》2.11。孟子說列國反應,除了均衡勢力外還因爲齊不行仁政,以“道德”高調遮掩均勢的重要性;其實七國根本無一施行仁政。

[47] 參看T. E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, 2003 to 2005, Penguin (2007).

[48] 《孟子·公孫丑下》4.8。