| 儒家的人治与罗马的法治.pdf | |

| File Size: | 544 kb |

| File Type: | |

儒家的人治与罗马的法治

欧阳莹之

深深影响中国皇朝的儒家泛道德主义人治理想,根源于周代的宗法封建。罗马以法律著名,共和国前期不流血革命创建的理性分权法治政制,成为后世典范。本文从社会、经济、政治、心理、文化各方面,分析评较罗马共和国的法治道德和亲亲尊尊的封建政治道德。

罗马共和国 |

春秋诸侯国 |

|

|---|---|---|

罗马共和国历时460 年,终结于前49年凯撒发动内战、启迪帝国。春秋战国历时500年,终结于前22年秦始皇统一中国、开创皇朝。中西的先帝国时代各自可以分为两期。罗马共和国前期的最大成就在化解内部矛盾、建立理性分权的法治内政;后期的成就在外征兼并,建立宏阔的帝国。中国的春秋时代宗法封建贵族全盛;随后的战国时代思想解放,百家争鸣,变法改制,挑战贵族的地位,法治的思想萌芽。

本文专注中西先帝国时代的前期。罗马共和国检察制衡checks and balances的政制成为一个灵感泉源,滋养现代政治学。美国宪法的构想,便受它影响[1]。春秋封建贵族的经典和价值观,包括人治的政治道德,被儒家承传,成为历代皇朝的意识形态,扼杀了法治的幼芽。两者的深远影响,今天尚存。

中西的先帝国时代

秦汉皇朝和罗马帝国是中西并立的世界性帝国,性质颇为相似。然而,上溯皇朝帝国成立之前四百年,可以发现中西的情况大不相同。最大的例外是,罗马和春秋诸侯国都很细小,不过一城外加四野,人口数万,规模犹如今天一座大学。后来国家的规模大幅膨胀,治理的复杂性也随着增加。如何应付复杂的现实是共和国后期和战国时代的大问题,不过这是本文题外了。

在科技、经济、文化、政治组织上,罗马共和国和春秋诸侯国都相去甚远。现代罗马的历史文明博物馆里陈列着一张铁刃木犁旁插一枝长矛,解说它代表罗马共和国的精神。共和国可谓是一个农民战士之国,即使贵族,也是质朴踏实。这从辛辛那提(今天美国的Cincinnati 州是以他为名)的传奇可见一斑。他是个老牌贵族,曾任执政官;但亲身下地,应元老院之召,才放下锄头拿起矛剑来领兵保卫国家。

现代中国的历史博物馆里琳琅满目的,是精美的先秦青铜祭器。使用那些祭器的封建诸侯数百年来远离生产,鄙视农耕为小人之务。春秋贵族奢华安逸,雍容雅致,讨论政策时也引用《诗》《书》。他们的文化比共和国早期的罗马贵族高得多。早熟的文化凝结了很多封建贵族的价值,经儒家的道德化,成为中国文化的遗传基因。

罗马人心目中,可谓是国之大事,在农与战。对此,中国的贵族甚不为然;战国时秦商鞅变法提倡农战,便遭受鄙视攻击。春秋的封建贵族认为“国之大事.在祀与戎”[2]。戎战以保卫安全是国家的主要功能之一,古今中外都一样。此外,罗马人偏重农业经济,春秋贵族偏重祭祀礼教,这迥异的观点嵌入了中西的文化遗传基因。

春秋时,中国犹在青铜时代。青铜贵昂,被贵族垄断,多用在兵器、礼器、和奢侈品上。庶民的生产工具多用石器和硬木。这些粗陋工具的生产力低,小家庭难以有盈余储蓄以捱过各种天灾人祸。庶民聚居在井田村社,在贵族的控制下共同耕作。私有地产并不存在,因为土地拥有权还未从封建领主权中解放出来。有权长期使用一小块土地以养家,不用每年与社人轮换,便算是“恒产”了。这种封建井田的生产组织日后成为儒家的社会经济理想。明文法律要到春秋末年才面世,还受到孔子的剧烈反对,说庶民能诉诸法律,就会不惧怕贵族,破坏严守贵贱尊卑的封建道德[3]。

罗马共和国成立时,地中海一带早已进入铁器时代,私有地产权经已普遍。价廉效高的工具提高生产力,使家庭农户能积聚盈余渡过灾难,还能购置田地、兵器。自耕其地的小农不但是共和国的经济基础,而且自置戎装,组成共和国的军队。剑刃犁刃出政权,在二百年长的“阶层斗争”中,平民从贵族手中为自己争取到不少公民权利,建立了检察制衡的共和国政体。在斗争期间,共和国公布了贵族平民都引以为荣的十二表法;尊敬法律一向是罗马的公民道德。

戎战是国家的大事之一。军队是国家的支柱之一,它的成分颇能影响权力分配。春秋诸侯的军队主力是四马拖的战车。车马贵昂,绝非庶民所能负担。贵族垄断了军事,也垄断了权力。车战需要高度特殊的个人技巧,充任战士的低级贵族常炫耀个人英勇,但合作的精神不高。罗马军队的主力是步兵。步战的技巧较容易学,步兵持的矛、盾等兵器,稍富裕的小农家庭也能负担。罗马可谓是全民皆兵;服兵役是公民自豪的义务,也是他们争取政治权利的后台。罗马早期采用希腊式密集方阵,战士们盾牌相连,每人都要靠右边战友的盾牌保护,全阵一体,培养出高度的合作精神,以及认同全体的概念感情。

个人关系与亲亲人治

看实际政治权力分布,罗马共和国和春秋诸侯国皆属贵族统治。然而,除了保守和尊重传统外,两种贵族统治大不相同。罗马贵族的传统是元老院集体统治,可称作共和法治。宗法封建贵族的传统是家族统治,可称作亲亲人治。两种政治的主要基础是两种人际关系:个人关系和公共关联。

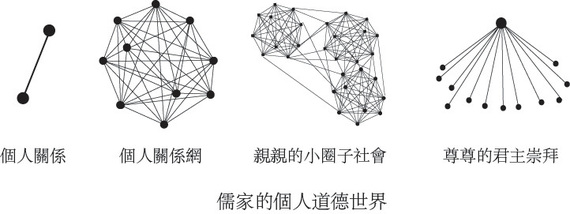

个人与个人之间的关系激发我们的感情,它的主要道德原则是仁爱和信义。从婴儿与母亲开始,世界上有人就有个人关系。儒家伦理的特色是几乎全被个人关系垄断了,三纲五伦是不消说了,即使政治也是君臣父子、亲亲尊尊的个人关系挂帅。这特色是的泉源是周代的宗法封建。

本文专注中西先帝国时代的前期。罗马共和国检察制衡checks and balances的政制成为一个灵感泉源,滋养现代政治学。美国宪法的构想,便受它影响[1]。春秋封建贵族的经典和价值观,包括人治的政治道德,被儒家承传,成为历代皇朝的意识形态,扼杀了法治的幼芽。两者的深远影响,今天尚存。

中西的先帝国时代

秦汉皇朝和罗马帝国是中西并立的世界性帝国,性质颇为相似。然而,上溯皇朝帝国成立之前四百年,可以发现中西的情况大不相同。最大的例外是,罗马和春秋诸侯国都很细小,不过一城外加四野,人口数万,规模犹如今天一座大学。后来国家的规模大幅膨胀,治理的复杂性也随着增加。如何应付复杂的现实是共和国后期和战国时代的大问题,不过这是本文题外了。

在科技、经济、文化、政治组织上,罗马共和国和春秋诸侯国都相去甚远。现代罗马的历史文明博物馆里陈列着一张铁刃木犁旁插一枝长矛,解说它代表罗马共和国的精神。共和国可谓是一个农民战士之国,即使贵族,也是质朴踏实。这从辛辛那提(今天美国的Cincinnati 州是以他为名)的传奇可见一斑。他是个老牌贵族,曾任执政官;但亲身下地,应元老院之召,才放下锄头拿起矛剑来领兵保卫国家。

现代中国的历史博物馆里琳琅满目的,是精美的先秦青铜祭器。使用那些祭器的封建诸侯数百年来远离生产,鄙视农耕为小人之务。春秋贵族奢华安逸,雍容雅致,讨论政策时也引用《诗》《书》。他们的文化比共和国早期的罗马贵族高得多。早熟的文化凝结了很多封建贵族的价值,经儒家的道德化,成为中国文化的遗传基因。

罗马人心目中,可谓是国之大事,在农与战。对此,中国的贵族甚不为然;战国时秦商鞅变法提倡农战,便遭受鄙视攻击。春秋的封建贵族认为“国之大事.在祀与戎”[2]。戎战以保卫安全是国家的主要功能之一,古今中外都一样。此外,罗马人偏重农业经济,春秋贵族偏重祭祀礼教,这迥异的观点嵌入了中西的文化遗传基因。

春秋时,中国犹在青铜时代。青铜贵昂,被贵族垄断,多用在兵器、礼器、和奢侈品上。庶民的生产工具多用石器和硬木。这些粗陋工具的生产力低,小家庭难以有盈余储蓄以捱过各种天灾人祸。庶民聚居在井田村社,在贵族的控制下共同耕作。私有地产并不存在,因为土地拥有权还未从封建领主权中解放出来。有权长期使用一小块土地以养家,不用每年与社人轮换,便算是“恒产”了。这种封建井田的生产组织日后成为儒家的社会经济理想。明文法律要到春秋末年才面世,还受到孔子的剧烈反对,说庶民能诉诸法律,就会不惧怕贵族,破坏严守贵贱尊卑的封建道德[3]。

罗马共和国成立时,地中海一带早已进入铁器时代,私有地产权经已普遍。价廉效高的工具提高生产力,使家庭农户能积聚盈余渡过灾难,还能购置田地、兵器。自耕其地的小农不但是共和国的经济基础,而且自置戎装,组成共和国的军队。剑刃犁刃出政权,在二百年长的“阶层斗争”中,平民从贵族手中为自己争取到不少公民权利,建立了检察制衡的共和国政体。在斗争期间,共和国公布了贵族平民都引以为荣的十二表法;尊敬法律一向是罗马的公民道德。

戎战是国家的大事之一。军队是国家的支柱之一,它的成分颇能影响权力分配。春秋诸侯的军队主力是四马拖的战车。车马贵昂,绝非庶民所能负担。贵族垄断了军事,也垄断了权力。车战需要高度特殊的个人技巧,充任战士的低级贵族常炫耀个人英勇,但合作的精神不高。罗马军队的主力是步兵。步战的技巧较容易学,步兵持的矛、盾等兵器,稍富裕的小农家庭也能负担。罗马可谓是全民皆兵;服兵役是公民自豪的义务,也是他们争取政治权利的后台。罗马早期采用希腊式密集方阵,战士们盾牌相连,每人都要靠右边战友的盾牌保护,全阵一体,培养出高度的合作精神,以及认同全体的概念感情。

个人关系与亲亲人治

看实际政治权力分布,罗马共和国和春秋诸侯国皆属贵族统治。然而,除了保守和尊重传统外,两种贵族统治大不相同。罗马贵族的传统是元老院集体统治,可称作共和法治。宗法封建贵族的传统是家族统治,可称作亲亲人治。两种政治的主要基础是两种人际关系:个人关系和公共关联。

个人与个人之间的关系激发我们的感情,它的主要道德原则是仁爱和信义。从婴儿与母亲开始,世界上有人就有个人关系。儒家伦理的特色是几乎全被个人关系垄断了,三纲五伦是不消说了,即使政治也是君臣父子、亲亲尊尊的个人关系挂帅。这特色是的泉源是周代的宗法封建。

个人关系是人类最基本牢固的联结,生死不渝。然而,随着人数增加,个人关系网的复杂性呈几何式增长,不易推广。你能与多少人维持个人关系?鼓励推己及人的孟子教导:若见同室操戈,不及正衣冠就应相救。但若是乡邻相斗,关起门来就是了[4]。可见他鼓吹的“推恩”其实推不多远。由亲而疏,个人关系逐渐淡薄。人口众多时,个人关系网会分裂成许多小圈子,圈内亲密,对圈外人冷漠甚至排挤。周代的宗法封建把小圈子政治制度化,儒家把它的价值道德化。

周代封建制中,天子名义上是天下共主,但实际上只直接统治地域不大的王畿。其它土地他分封给亲戚功臣作为诸侯采邑。春秋时,数以百计的诸侯国早已全权独立了。诸侯也各自实行封建,自己直接统治“国”,其它土地分封给亲属的卿大夫,作为他们的“家”。封建制度的特色是层层分割权柄、截断忠贞。诸侯的权力只及卿大夫个人,不能深入卿大夫的“家”去干涉家事。卿大夫兼任治理“国”的大臣,奉诸侯为主子。大夫的“家”俨然自成小国,任用家臣。按尊尊的封建道德,人臣必须效忠于主上,不得有二心。所以家臣只奉大夫为主子,只知有“家”而不知有“国”。当大夫与诸侯侯发生冲突时,家臣必须帮大夫叛逆诸侯。若国有灾祸,家臣也可以坦然遵守封建道德,为家利而不顾国难[5]。这种狭隘的忠贞很适合全部由个人关系组成的封建社会。它把政治权力、政治思想的范围限制在一个家庭式的小圈子里,免得个人因为关系太繁复而难为。众多小圈子形成一盘散沙也似的社会,难怪篡夺战乱层出不穷。

为了弥补封建的散沙缺憾而凝固天下,周代采取了两个方法:宗法和君主个人崇拜。宗法是父系的血缘组织。大宗的宗主是一族之长,传位给嫡长子,其他儿子各自成立小宗,服从大宗,但在本小宗内自为宗主。他们照样传位给嫡长子,让其他儿子建立小小宗。宗法封建把这血缘组织与政治组织相结合,天子是大宗宗主,诸侯是小宗主,大夫是小小宗主。所谓“封建亲戚,以藩屏周”[6],就是企图用血缘的粘力来抵消封建的离心力。诸侯的“国”和大夫的“家”,其实都与他们的宗室混然难分。就这样,政治和血缘互成表里,忠与孝同出一辙,“亲亲”成为政治的无上原则。触犯它的人就算逃过暴力攻击,也难逃道德谴责。亲亲的道德日后成为儒家政治思想的主干[7]。

一个凝聚亿万人的方法是使每人个别地与一个特殊的人物发生感情,例如忠于皇帝或崇拜伟大的领袖。人治把这种个人关系强化、极端化。周以武力灭商而夺取天下,大事宣传周王得天命、具大德。《诗经》就记载多了许多颂词。儒家标榜圣王的典范,也多强调万民顶礼膜拜,如孟子描述武王灭纣,百姓叩头叩得山崩也似的响[8]。歌功颂德,叫百姓的希望全系在圣王一个人的身上,这就是人治的理想。

孔子总结亲亲人治的政治道德:“其人存则其政举,其人亡则其政息……。故为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。仁者,人也,亲亲为大。”“为天下国家有九经……,尊其位,重其禄,同其好恶,所以劝亲亲也。”[9]

孔子活在春秋末年。他着的《春秋》记载贵族事迹。此外,《诗》《书》是封建贵族的典籍,《礼记》记载不下庶人的贵族规矩,加上卜筮的《易》,就成为儒家的《五经》。它们是宗法封建时代的贵族产品,深深烧上时代和阶级的烙印。宗法封建被大一统的皇朝替代了,封建贵族被废除了,但他们的价值道德观凝结在《五经》里,被儒生捧为涵括天下一切的天理,支撑了专制皇朝二千年。今天,新儒家还宣称它必定适合的现代社会。

公共关联与共和法治

罗马人珍惜亲戚关系,个人依附在罗马社会也相当普遍。与儒家不同之处是,罗马人除了个人关系外还建立了公共关联。

周代封建制中,天子名义上是天下共主,但实际上只直接统治地域不大的王畿。其它土地他分封给亲戚功臣作为诸侯采邑。春秋时,数以百计的诸侯国早已全权独立了。诸侯也各自实行封建,自己直接统治“国”,其它土地分封给亲属的卿大夫,作为他们的“家”。封建制度的特色是层层分割权柄、截断忠贞。诸侯的权力只及卿大夫个人,不能深入卿大夫的“家”去干涉家事。卿大夫兼任治理“国”的大臣,奉诸侯为主子。大夫的“家”俨然自成小国,任用家臣。按尊尊的封建道德,人臣必须效忠于主上,不得有二心。所以家臣只奉大夫为主子,只知有“家”而不知有“国”。当大夫与诸侯侯发生冲突时,家臣必须帮大夫叛逆诸侯。若国有灾祸,家臣也可以坦然遵守封建道德,为家利而不顾国难[5]。这种狭隘的忠贞很适合全部由个人关系组成的封建社会。它把政治权力、政治思想的范围限制在一个家庭式的小圈子里,免得个人因为关系太繁复而难为。众多小圈子形成一盘散沙也似的社会,难怪篡夺战乱层出不穷。

为了弥补封建的散沙缺憾而凝固天下,周代采取了两个方法:宗法和君主个人崇拜。宗法是父系的血缘组织。大宗的宗主是一族之长,传位给嫡长子,其他儿子各自成立小宗,服从大宗,但在本小宗内自为宗主。他们照样传位给嫡长子,让其他儿子建立小小宗。宗法封建把这血缘组织与政治组织相结合,天子是大宗宗主,诸侯是小宗主,大夫是小小宗主。所谓“封建亲戚,以藩屏周”[6],就是企图用血缘的粘力来抵消封建的离心力。诸侯的“国”和大夫的“家”,其实都与他们的宗室混然难分。就这样,政治和血缘互成表里,忠与孝同出一辙,“亲亲”成为政治的无上原则。触犯它的人就算逃过暴力攻击,也难逃道德谴责。亲亲的道德日后成为儒家政治思想的主干[7]。

一个凝聚亿万人的方法是使每人个别地与一个特殊的人物发生感情,例如忠于皇帝或崇拜伟大的领袖。人治把这种个人关系强化、极端化。周以武力灭商而夺取天下,大事宣传周王得天命、具大德。《诗经》就记载多了许多颂词。儒家标榜圣王的典范,也多强调万民顶礼膜拜,如孟子描述武王灭纣,百姓叩头叩得山崩也似的响[8]。歌功颂德,叫百姓的希望全系在圣王一个人的身上,这就是人治的理想。

孔子总结亲亲人治的政治道德:“其人存则其政举,其人亡则其政息……。故为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。仁者,人也,亲亲为大。”“为天下国家有九经……,尊其位,重其禄,同其好恶,所以劝亲亲也。”[9]

孔子活在春秋末年。他着的《春秋》记载贵族事迹。此外,《诗》《书》是封建贵族的典籍,《礼记》记载不下庶人的贵族规矩,加上卜筮的《易》,就成为儒家的《五经》。它们是宗法封建时代的贵族产品,深深烧上时代和阶级的烙印。宗法封建被大一统的皇朝替代了,封建贵族被废除了,但他们的价值道德观凝结在《五经》里,被儒生捧为涵括天下一切的天理,支撑了专制皇朝二千年。今天,新儒家还宣称它必定适合的现代社会。

公共关联与共和法治

罗马人珍惜亲戚关系,个人依附在罗马社会也相当普遍。与儒家不同之处是,罗马人除了个人关系外还建立了公共关联。

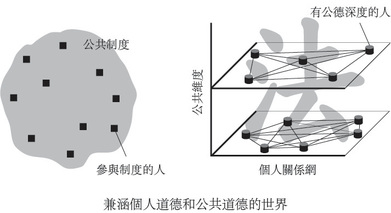

个人关系动情,使人感到温暖实在。公共关系诉诸人们的理性和常识,比较抽象。通过无数冷静的洽商,合理地解决纠纷,耐性地整合各种妥协,人们逐渐建立各种社会和政治制度,各种非个人的、不受感情左右的、但受大家尊重的公共规则。交通规则是一种人所熟悉的公共制度。一方面,个人明白规矩,能预料到自己各种行动的后果、理性地计划自己的行动,培养不涉个人关系的公德心。另一方面,每人以个人身份参与制度,循规而行,不必与别人发生个人关系,但照顾自己福利同时也照顾到无数陌路人的福利,社会秩序自然产生。若有人犯规,制度依事先公布的法律公平处理,不伤感情,不像报私仇般牵动个人关系,免了冤冤相报的牵连。

公共关联避免了网络牵连的复杂性,容易推广,可以凝结亿万人。公平和公义是公共关联的主要道德,它们在儒家的个人道德世界外开拓了一个新的道德维度、即以法律为代表的公德。假如我们想象个人道德是个两维的平面,那么公德带来第三维的深度,使道德生活变成个三维空间,更恢宏丰富。罗马共和国的公共关联异常活跃,积极参与增加了个人的道德深度,使个人变成公民。公民参与元老院的公开辩论或民众大会的公开投票,就此组成政治实体。这个公共深度是春秋的封建社会所缺乏的;那儿,道德只是局限在个人关系的平面,理想的政治人是顺民。

罗马共和国的法律和政制得来不易。共和国驱逐国王,由一小撮老牌贵族操权。立国后不久,内部就发生剧烈斗争:平民豪富向老牌贵族夺权,一般公民抗拒贵族的横蛮凌虐,贫穷公民要求限制富豪债主的无限权力。幸而罗马人理性,各方都肯切实商讨、适当让步。历时约二百年(约前494年至前287年)的所谓“阶层斗争”是个不流血的革命。平民逐渐为自己争取到政治权利,以及保障自己不受政府和贵族无理欺逼的公民自由。同时,共和国的执政官、元老院、民众大会三头政治体制也逐渐改良完善。

所有公民,不论平贵,都尊重保障他们权利的法律。立法依循明确的法定程序。执政官提案,一般先得元老院的认可。民众大会聆听对提案的正反辩论,然后投票决定通不通过。投票结果是最终决定。

立法外,民众大会也每年选举执政官。从程序形式上看, 罗马人民掌最终立法权和选举权,可谓是共和国的统治主宰。但看实质,却不是那么会事。人民有选举权,但可供选择的人选早已被贵族圈限。法定参加竞选的最基本资格是,拥有足够成为元老的巨大的财富。人民决定通不通过某提案,但无权提案,无权修改提案,也无权在大会上单独发言;提案和辩论是贵族的权职。探索实在权力所在,学者发现共和国算不上是民主;人民其实统而不治,真实的治权落在贵族的团体元老院中。然而即使这样,也足以培养公民道德。

执政官在任内掌国王也似的领兵权和生杀大权,但他的权力并非无限。罗马城内,他不能侵犯公民的法定自由。领兵出外,他仰元老院发付军费。对附属的臣民,他任内可以横加凌虐,但他的任期只是一年,卸任后被凌虐的附属可以到罗马城依法起诉。执政官任前任后皆是元老,其实是元老院的一份子,受同僚的压力节制,一般也衷心拥护元老院的传统。

元老院成员三百,法定必须的富豪,具有相同的经济利害关系。老牌贵族在阶层斗争中被逼与平民富豪分权,即使如此,元老仍然出自为数不多的世家大族。元老的最深传统是贵族平等和集体统治。法律规定出任各种官职的年龄资格,严格限制任职期和连任,尽量平均分配掌行政权的机会以及它带来的荣耀,不让任何人越众而出,独霸权威,危害集体统治。这传统成功地稳定了罗马政治数百年,直到恺撒凭军功把它打破。

经过二百年的努力,共和国终于建立了能团结所有公民的政治体制。政府的三个最高部门,元老院、执政官、民众大会,各有权职,互相制衡,不让其中之一滥权,因而保障国家安定。所有公民都能各依身份参与政治,因而认同政体、产生爱国的热情。在共和法治的带领下,罗马人民征服了地中海区域,建立了史无前例的大帝国。他们宪法式的分权政制更成为后世政治的一个典范。

仁义人治与公义法治

总结以上分析,我们见到儒家基于个人关系的政治道德标榜仁爱、义气、以及圣王的个人吸引力。二千年来,这种道德成功地培育了孝子忠臣、节妇顺民。罗马共和国除了个人关系外还建立了社会关联,政治道德在爱、宜外加上公平、公义,公开明确的法律成功地培养了有公德心的国家公民。忠臣的忠不外是孝的延续,对象只是君主个人。相反地,罗马公民效忠的对象不是个别执政官而是罗马的政体:元老院和罗马人民,SPQR, Senatus Populusque Romanus。

罗马人以奉公守法为道德,实行法治。相反地,儒家鼓吹人治,坚持治乱全决定于君王的个人品德,只要圣王在位,一切社会政治问题无不迎刃而解,如孟子谓:“君仁莫不仁,君正莫不正,一正君而国定矣。”[10] 亲亲是仁之本,所以也是政治之本。这种人治道德不能容纳公共关联的公德公义,以及它带来的法治精神。儒家敌视公平公布的法律,不单是因为明确切实的法律限制贵族用刑的随意性、因而削减了他们的权利。同样重要的是,他们认为法律违反道德,因为法律平等对待贵族和平民,危害了尊尊之义;不容偏袒亲戚,伤害了亲亲之仁。汉初的太史令司马谈说:“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计,而不可长用也”[11]。不能容纳法家“君臣上下贵贱皆遵守同一法律”[12] 的公平理想,把政治强压回儒家个人道德的平面世界,这是儒家泛道德主义的表现。封建时代遗留下来的人治道德泛滥,使儒家独专历代皇朝之后法治始终萎缩不振。

www.chinaandrome.org/Simplified/essays/law

公共关联避免了网络牵连的复杂性,容易推广,可以凝结亿万人。公平和公义是公共关联的主要道德,它们在儒家的个人道德世界外开拓了一个新的道德维度、即以法律为代表的公德。假如我们想象个人道德是个两维的平面,那么公德带来第三维的深度,使道德生活变成个三维空间,更恢宏丰富。罗马共和国的公共关联异常活跃,积极参与增加了个人的道德深度,使个人变成公民。公民参与元老院的公开辩论或民众大会的公开投票,就此组成政治实体。这个公共深度是春秋的封建社会所缺乏的;那儿,道德只是局限在个人关系的平面,理想的政治人是顺民。

罗马共和国的法律和政制得来不易。共和国驱逐国王,由一小撮老牌贵族操权。立国后不久,内部就发生剧烈斗争:平民豪富向老牌贵族夺权,一般公民抗拒贵族的横蛮凌虐,贫穷公民要求限制富豪债主的无限权力。幸而罗马人理性,各方都肯切实商讨、适当让步。历时约二百年(约前494年至前287年)的所谓“阶层斗争”是个不流血的革命。平民逐渐为自己争取到政治权利,以及保障自己不受政府和贵族无理欺逼的公民自由。同时,共和国的执政官、元老院、民众大会三头政治体制也逐渐改良完善。

所有公民,不论平贵,都尊重保障他们权利的法律。立法依循明确的法定程序。执政官提案,一般先得元老院的认可。民众大会聆听对提案的正反辩论,然后投票决定通不通过。投票结果是最终决定。

立法外,民众大会也每年选举执政官。从程序形式上看, 罗马人民掌最终立法权和选举权,可谓是共和国的统治主宰。但看实质,却不是那么会事。人民有选举权,但可供选择的人选早已被贵族圈限。法定参加竞选的最基本资格是,拥有足够成为元老的巨大的财富。人民决定通不通过某提案,但无权提案,无权修改提案,也无权在大会上单独发言;提案和辩论是贵族的权职。探索实在权力所在,学者发现共和国算不上是民主;人民其实统而不治,真实的治权落在贵族的团体元老院中。然而即使这样,也足以培养公民道德。

执政官在任内掌国王也似的领兵权和生杀大权,但他的权力并非无限。罗马城内,他不能侵犯公民的法定自由。领兵出外,他仰元老院发付军费。对附属的臣民,他任内可以横加凌虐,但他的任期只是一年,卸任后被凌虐的附属可以到罗马城依法起诉。执政官任前任后皆是元老,其实是元老院的一份子,受同僚的压力节制,一般也衷心拥护元老院的传统。

元老院成员三百,法定必须的富豪,具有相同的经济利害关系。老牌贵族在阶层斗争中被逼与平民富豪分权,即使如此,元老仍然出自为数不多的世家大族。元老的最深传统是贵族平等和集体统治。法律规定出任各种官职的年龄资格,严格限制任职期和连任,尽量平均分配掌行政权的机会以及它带来的荣耀,不让任何人越众而出,独霸权威,危害集体统治。这传统成功地稳定了罗马政治数百年,直到恺撒凭军功把它打破。

经过二百年的努力,共和国终于建立了能团结所有公民的政治体制。政府的三个最高部门,元老院、执政官、民众大会,各有权职,互相制衡,不让其中之一滥权,因而保障国家安定。所有公民都能各依身份参与政治,因而认同政体、产生爱国的热情。在共和法治的带领下,罗马人民征服了地中海区域,建立了史无前例的大帝国。他们宪法式的分权政制更成为后世政治的一个典范。

仁义人治与公义法治

总结以上分析,我们见到儒家基于个人关系的政治道德标榜仁爱、义气、以及圣王的个人吸引力。二千年来,这种道德成功地培育了孝子忠臣、节妇顺民。罗马共和国除了个人关系外还建立了社会关联,政治道德在爱、宜外加上公平、公义,公开明确的法律成功地培养了有公德心的国家公民。忠臣的忠不外是孝的延续,对象只是君主个人。相反地,罗马公民效忠的对象不是个别执政官而是罗马的政体:元老院和罗马人民,SPQR, Senatus Populusque Romanus。

罗马人以奉公守法为道德,实行法治。相反地,儒家鼓吹人治,坚持治乱全决定于君王的个人品德,只要圣王在位,一切社会政治问题无不迎刃而解,如孟子谓:“君仁莫不仁,君正莫不正,一正君而国定矣。”[10] 亲亲是仁之本,所以也是政治之本。这种人治道德不能容纳公共关联的公德公义,以及它带来的法治精神。儒家敌视公平公布的法律,不单是因为明确切实的法律限制贵族用刑的随意性、因而削减了他们的权利。同样重要的是,他们认为法律违反道德,因为法律平等对待贵族和平民,危害了尊尊之义;不容偏袒亲戚,伤害了亲亲之仁。汉初的太史令司马谈说:“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计,而不可长用也”[11]。不能容纳法家“君臣上下贵贱皆遵守同一法律”[12] 的公平理想,把政治强压回儒家个人道德的平面世界,这是儒家泛道德主义的表现。封建时代遗留下来的人治道德泛滥,使儒家独专历代皇朝之后法治始终萎缩不振。

www.chinaandrome.org/Simplified/essays/law

[1] Finer, S. E. The History of Government from the Earliest Times, Vol 1. Oxford University Press (1997), p. 396.

[2] 《左传》成公13年。

[3] 前513年,晋国把刑法铸在鼎上公布。孔子曰:“晋其亡矣,失其度矣. . .。贵贱不愆,所谓度也. . . 。今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业以守?贵贱无序,何以为国?”(《左传》昭公29 年)。

[4] 《孟子·离娄下》。

[5] 《左传》昭公14年。杨宽,《西周史》,上海人民出版时(2003),页449。

[6] 《左传》僖公24年。杨宽,《西周史》页374-84。

[7] 许倬云,《中国古代社会史论》,广西师范大学出版社(2006),页63-6。梁启超,《先秦政治思想史》,北京东方出版社(1996),页9。

[8] 《孟子·尽心下》14.4。

[9] 《中庸》16,17。

[10]《孟子·离娄上,离娄下》7.20,8.5。

[11]《史记》130: 3290-1。

[12]《管子· 任法》:“君臣上下贵贱皆从法,此谓之大治。”法家更强调法律画一,壹赏、壹刑、壹教,见《商君书·刑赏》。

[2] 《左传》成公13年。

[3] 前513年,晋国把刑法铸在鼎上公布。孔子曰:“晋其亡矣,失其度矣. . .。贵贱不愆,所谓度也. . . 。今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业以守?贵贱无序,何以为国?”(《左传》昭公29 年)。

[4] 《孟子·离娄下》。

[5] 《左传》昭公14年。杨宽,《西周史》,上海人民出版时(2003),页449。

[6] 《左传》僖公24年。杨宽,《西周史》页374-84。

[7] 许倬云,《中国古代社会史论》,广西师范大学出版社(2006),页63-6。梁启超,《先秦政治思想史》,北京东方出版社(1996),页9。

[8] 《孟子·尽心下》14.4。

[9] 《中庸》16,17。

[10]《孟子·离娄上,离娄下》7.20,8.5。

[11]《史记》130: 3290-1。

[12]《管子· 任法》:“君臣上下贵贱皆从法,此谓之大治。”法家更强调法律画一,壹赏、壹刑、壹教,见《商君书·刑赏》。