| 從齊取燕事件看孟子的政治思想.pdf | |

| File Size: | 812 kb |

| File Type: | |

從齊取燕事件看孟子的政治思想

孟子在齊國任卿,慫恿齊王行湯武之道、吞併燕國作爲王天下的第一步。齊王聼計滅燕,結果釀成大禍。切實的策對比踏虛的高調更能表現孟子的政治思想,但儒生對滅齊一事卻含糊其詞,為什麽呢?

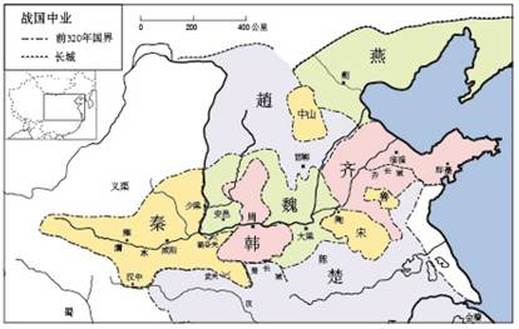

戰國七雄合縱連橫,保持均勢二百多年。秦一舉滅六國之前,一雄吞併另一雄,只有戰國中期的齊伐燕滅燕。齊吞掉燕,雖然因為五國干涉,只守了二年,但結怨的後果深遠。那時孟子在齊國任卿。他以往以“仁政”遊說諸侯,多是不切實際的虛論,不被採納。唯獨在滅燕這真實的軍國大事上,他以“湯武之道”勸齊王效法聖王,順民意征伐兼併而王天下,齊王欣然照行。孟子怎樣判斷現實形勢、提倡直接關涉千萬百姓生命的政策,最能顯示他的政治思想以及道德理想。

孟子約四十嵗開始離家遠遊,二十多年來,到處接獲貴族的黃金禮物[1],帶著數十車輛、數百從人,從一個諸侯吃到另一諸侯[2],謁見魏國梁惠王、襄王,齊國宣王等。做官從士、大夫,直至齊卿,俸祿高達十萬鍾[3]。齊宣王常常與孟子談論,很敬重他,就如孟子的朋友說,“我只看見王尊敬你,卻看不到你怎樣尊敬王”[4]。對孟子切實可行的提議和批評,齊王接受,甚至道歉說:“這是寡人的罪過。”[5] 孟子在齊不是主持國政的宰相,但頗有權位,大有機會申展澤民救世的抱負,以致他的弟子興奮地問:“先生您在齊大權,管仲、晏子之功業可以再度復興嗎?”[6]

孟子從政多年,鼓吹仁政救世,但無甚功績可陳。最後辭官離齊時,對位列三卿但上沒有糾正君主,下沒有造福人民的批評,只能說:“君子之所為,衆人固不識也。”[7] 儒家解釋說他不得志是因爲一意援天下以道,不肯枉道事君。司馬遷在《史記》裏解釋,則説孟子之道“迂遠而濶於事情”[8]。孟子持以救世的“道”是什麽? 為什麽他高官厚祿而沒有作爲? 讓我們從一個具體事件中尋求答案吧。

《孟子》所載孟子參與的實際政事不多,其中以齊吞併燕一事最爲詳備。事起齊宣王六年(前314年),歷時二年。孟子已是長者,在齊眼見宣王即位,事發時任卿的官職。事件自始至終各階段,他都有即時政論,但不都即時勸諫齊王。齊出兵打燕之前,他認爲齊伐燕不義,但沒有向齊王提出來。戰勝後,他鼓勵齊王效法成湯滅夏、武王滅商之道,吞併燕、進而王天下。五國動員伐齊救燕時,他責怪齊王不能行湯武之道,轉而提議齊放棄燕。這兩次勸告,齊王都聆聽接納,付諸實行。齊吞併燕失敗後數月,孟子辭官,悻悻然說:“齊王假如用我,何止齊人得到太平,天下人民都可以得到太平。”[9]

儒家對此事的評解是,齊王不聼孟子的勸告,所以失敗。本文深入分析孟子在考慮出兵、考慮吞併、列國反應時考慮放棄、事後檢討,各階段中的具體政見, 指出儒家的評論是斷章取義、爭功卸責、為賢者諱。其實孟子在每一階段上,表現都有道義上可非之處;整個事件上看,更顯得反復矛盾。他堅持不捨、不因經驗教訓而反省的“道”,是一種脫離現實、不負責任的理想主義。這種高遠迂闊的“道”說來動聽,大利於宣傳、讓自命“人民救星”的人攻擊異己、往自己臉上貼金,深得歷來統治精英的喜愛。然而,成事不足、敗事有餘,用到實際政治決策上,容易使千萬無辜的人民罹難。1959年前後的大躍經,便起自不負責任的理想主義。它導致的大飢荒,今天不少人曾經身受。齊取燕事件直接導致的死難沒那麽大規模,但它所表現的不顧現實盲目自是,成爲皇朝獨尊的儒家的教條,二千年來不知禍及多少人。

孟子約四十嵗開始離家遠遊,二十多年來,到處接獲貴族的黃金禮物[1],帶著數十車輛、數百從人,從一個諸侯吃到另一諸侯[2],謁見魏國梁惠王、襄王,齊國宣王等。做官從士、大夫,直至齊卿,俸祿高達十萬鍾[3]。齊宣王常常與孟子談論,很敬重他,就如孟子的朋友說,“我只看見王尊敬你,卻看不到你怎樣尊敬王”[4]。對孟子切實可行的提議和批評,齊王接受,甚至道歉說:“這是寡人的罪過。”[5] 孟子在齊不是主持國政的宰相,但頗有權位,大有機會申展澤民救世的抱負,以致他的弟子興奮地問:“先生您在齊大權,管仲、晏子之功業可以再度復興嗎?”[6]

孟子從政多年,鼓吹仁政救世,但無甚功績可陳。最後辭官離齊時,對位列三卿但上沒有糾正君主,下沒有造福人民的批評,只能說:“君子之所為,衆人固不識也。”[7] 儒家解釋說他不得志是因爲一意援天下以道,不肯枉道事君。司馬遷在《史記》裏解釋,則説孟子之道“迂遠而濶於事情”[8]。孟子持以救世的“道”是什麽? 為什麽他高官厚祿而沒有作爲? 讓我們從一個具體事件中尋求答案吧。

《孟子》所載孟子參與的實際政事不多,其中以齊吞併燕一事最爲詳備。事起齊宣王六年(前314年),歷時二年。孟子已是長者,在齊眼見宣王即位,事發時任卿的官職。事件自始至終各階段,他都有即時政論,但不都即時勸諫齊王。齊出兵打燕之前,他認爲齊伐燕不義,但沒有向齊王提出來。戰勝後,他鼓勵齊王效法成湯滅夏、武王滅商之道,吞併燕、進而王天下。五國動員伐齊救燕時,他責怪齊王不能行湯武之道,轉而提議齊放棄燕。這兩次勸告,齊王都聆聽接納,付諸實行。齊吞併燕失敗後數月,孟子辭官,悻悻然說:“齊王假如用我,何止齊人得到太平,天下人民都可以得到太平。”[9]

儒家對此事的評解是,齊王不聼孟子的勸告,所以失敗。本文深入分析孟子在考慮出兵、考慮吞併、列國反應時考慮放棄、事後檢討,各階段中的具體政見, 指出儒家的評論是斷章取義、爭功卸責、為賢者諱。其實孟子在每一階段上,表現都有道義上可非之處;整個事件上看,更顯得反復矛盾。他堅持不捨、不因經驗教訓而反省的“道”,是一種脫離現實、不負責任的理想主義。這種高遠迂闊的“道”說來動聽,大利於宣傳、讓自命“人民救星”的人攻擊異己、往自己臉上貼金,深得歷來統治精英的喜愛。然而,成事不足、敗事有餘,用到實際政治決策上,容易使千萬無辜的人民罹難。1959年前後的大躍經,便起自不負責任的理想主義。它導致的大飢荒,今天不少人曾經身受。齊取燕事件直接導致的死難沒那麽大規模,但它所表現的不顧現實盲目自是,成爲皇朝獨尊的儒家的教條,二千年來不知禍及多少人。

戰事因由

前284年,燕昭王遂積心服仇之志,合五國伐齊。樂毅率燕軍入齊都臨淄,並攻下齊國七十個城池,過所有城池的半數[10]。齊自此一蹶不振,淪爲弱國。這次大禍的起源在30年前。那時距離商鞅變法完不及十年,秦國鋒芒初露,但國力恐怕還未及在馬陵戰役勝魏的齊。齊國趁燕國内亂,攻打吞併了它。後來趙、魏、韓、楚、秦聯合伐齊救燕,燕人起而自立新君,齊不得已而棄燕,但已結下冤仇。再溯因緣,我們可以追問導致燕國内亂的根由。這禍源令人驚奇:堯舜之道;燕王學聖人、搞禪讓。

周朝行宗法封建,君王卿一貫世襲,用人以親親為上。墨子開始提倡尚賢,不計血緣出身,即使工農,有能力則擡舉,使他高爵任事。他稱道堯提拔舜,將政事交給他,以致天下太平[11]。儒家發揚這觀點,到戰國中期,已描繪出一幅完美的堯舜聖王圖畫,包括禪讓之事。在湖北郭店出土的戰國楚簡中,便有儒家文章極讚“唐虞之道,禪而不傳”,說古聖王壯年時盡力治理天下;年邁力衰,四肢倦惰,耳聾目昏,便自動退位,禪天下而授賢,自己退休養生。這樣做利天下而不以天下利自己,乃“聖之盛也”。

當時這些理想不止是書生空論。燕王噲苦身憂民,親自下地耕田,與民同勞,内無台榭女樂,外不操戈田獵。他行事以聖王為典範,老不能聼政,便把國事全交給相國子之,自己反而為臣[12]。然而,不論儒生口上怎麽說,真的實行禪讓,危害世襲貴族的既有利益,整個統治階層都如刺在肉。燕國内,太子平不服,與將軍市被合謀反抗子之,引致内亂。國外,諸侯們也虎視眈眈。

採取行動之一是燕鄰小國中山。中山出兵伐燕,贏得疆土城池,並選燕國精銅鑄鼎與方壺、銘文記載自己的煇煌義舉,譴責燕王禪讓,以儆戒後世君王。中山王方壺的銘文痛斥燕王噲“不辨大義,不忌諸侯,而君臣易位。對内,斷絕召公的基業,滅絕對先王的祭祀。對外,使子之朝覲天子的廟堂、與諸侯相會派次序。這樣是上逆天意,下違人心……。我願跟隨各國大夫去平定燕亂。”鼎文更頌揚“出兵征伐不義之邦,奮枹振鐸,闢啟封疆。”這鼎和方壺1977年在河北中山王墓出土,提供寶貴資料,助我們明白取燕事件的國際政治氣候[13]。

齊人對燕的情況也很注意。相國子儲對宣齊王說:“現在去攻打,一定能破燕。”齊王派人對太子平說:“寡人聞太子之義,將廢私而立公,飭君臣之義,正父子之位。齊國願意聼從太子您的差遣。”太子有了撐腰,聚衆攻打子之,不勝。將軍市被倒向子之,與百姓反攻太子平。燕國内亂數月,死者數萬,燕人恫怨,貴族離意。

《戰國策》和《史記》記載此事,皆緊接著說:“孟軻謂齊宣王曰:‘今伐燕,此文、武之時,不可失也。’”[14]

《孟子》的說法不同。以下評述跟據《孟子》。不論真假,這是孟子的自我形象,更能表達他的思想。

《孟子》沒有提到孟子擧周文王、武王的典範勸齊王攻打燕國,只記載出兵後,孟子囘答是否曾經勸齊伐燕的問題(原文見附錄):孟子說:沒有。沈同以私人身份問我:“燕可伐嗎?”我回答道:“可伐。因爲子噲不能把燕國讓給別人,相國子之也不能從子噲手中接受燕國。就像你喜歡某人,不經王命便私下把官爵俸祿送讓給他,他也不經王命便私下接受你的爵祿。子噲、子之也是同樣的私相授受,這怎麽行?”他們就這樣去攻打燕國了。他假如跟著問我:“誰可以伐燕?”我會囘答:“只有天吏才可以征伐。”譬如有個殺人犯,有人問我,“這人可殺嗎?”我會答道,“可殺。”假若他再問,“誰可以殺他?”我會回答,“只有治獄官才可以殺。”如今以與燕國同樣殘暴的齊國去伐燕,我爲什麽要去勸他?[15]

孟子明言燕可伐,但壓下不說齊不可伐燕。他沒說的比他明說的更重要。我們分析,從他所說的開始。

當時這些理想不止是書生空論。燕王噲苦身憂民,親自下地耕田,與民同勞,内無台榭女樂,外不操戈田獵。他行事以聖王為典範,老不能聼政,便把國事全交給相國子之,自己反而為臣[12]。然而,不論儒生口上怎麽說,真的實行禪讓,危害世襲貴族的既有利益,整個統治階層都如刺在肉。燕國内,太子平不服,與將軍市被合謀反抗子之,引致内亂。國外,諸侯們也虎視眈眈。

採取行動之一是燕鄰小國中山。中山出兵伐燕,贏得疆土城池,並選燕國精銅鑄鼎與方壺、銘文記載自己的煇煌義舉,譴責燕王禪讓,以儆戒後世君王。中山王方壺的銘文痛斥燕王噲“不辨大義,不忌諸侯,而君臣易位。對内,斷絕召公的基業,滅絕對先王的祭祀。對外,使子之朝覲天子的廟堂、與諸侯相會派次序。這樣是上逆天意,下違人心……。我願跟隨各國大夫去平定燕亂。”鼎文更頌揚“出兵征伐不義之邦,奮枹振鐸,闢啟封疆。”這鼎和方壺1977年在河北中山王墓出土,提供寶貴資料,助我們明白取燕事件的國際政治氣候[13]。

齊人對燕的情況也很注意。相國子儲對宣齊王說:“現在去攻打,一定能破燕。”齊王派人對太子平說:“寡人聞太子之義,將廢私而立公,飭君臣之義,正父子之位。齊國願意聼從太子您的差遣。”太子有了撐腰,聚衆攻打子之,不勝。將軍市被倒向子之,與百姓反攻太子平。燕國内亂數月,死者數萬,燕人恫怨,貴族離意。

《戰國策》和《史記》記載此事,皆緊接著說:“孟軻謂齊宣王曰:‘今伐燕,此文、武之時,不可失也。’”[14]

《孟子》的說法不同。以下評述跟據《孟子》。不論真假,這是孟子的自我形象,更能表達他的思想。

《孟子》沒有提到孟子擧周文王、武王的典範勸齊王攻打燕國,只記載出兵後,孟子囘答是否曾經勸齊伐燕的問題(原文見附錄):孟子說:沒有。沈同以私人身份問我:“燕可伐嗎?”我回答道:“可伐。因爲子噲不能把燕國讓給別人,相國子之也不能從子噲手中接受燕國。就像你喜歡某人,不經王命便私下把官爵俸祿送讓給他,他也不經王命便私下接受你的爵祿。子噲、子之也是同樣的私相授受,這怎麽行?”他們就這樣去攻打燕國了。他假如跟著問我:“誰可以伐燕?”我會囘答:“只有天吏才可以征伐。”譬如有個殺人犯,有人問我,“這人可殺嗎?”我會答道,“可殺。”假若他再問,“誰可以殺他?”我會回答,“只有治獄官才可以殺。”如今以與燕國同樣殘暴的齊國去伐燕,我爲什麽要去勸他?[15]

孟子明言燕可伐,但壓下不說齊不可伐燕。他沒說的比他明說的更重要。我們分析,從他所說的開始。

論燕可伐

問燕是否可伐,就是問燕是否有應得懲罰的罪行、武力懲罰它是否合理合義。動兵必定傷人。中國傳統一向認爲兵是兇器,不得已才用。當然,搶地掠民的戰爭多的是,但一般都認爲是不義,例如春秋時楚莊王雖然勝晉稱霸,但自己否認這是值得宣揚的仁義戰功[16]。義戰至少要有充分的理由才行。

姑勿論他們暗下是否參雜別的動機,孟子、齊王、中山王明標的伐燕理由都是要維護封建道義,但偏重不同。齊王擧君臣父子之義,中山王外加上諸侯之間的關係。與他們的理由相比,孟子說沒有王命不可禪讓,粉飾性最重。那時不止大國諸侯,連小國如中山都自稱爲王了。周早已權威蕩然、分裂為東西兩個爭執不休的小國了,燕王根本無法求取王命。孟子遊說齊王、魏王,慫恿他們王天下,從來沒有把周王放在眼下[17]。如果燕君無王命而禪讓是不義,那麽齊國無王命而兼併燕同樣不義,但齊勝燕後孟子贊同兼併,卻絕口不提王命[18]。前後矛盾,顯示他自己也不重視這理由。伐燕是動干戈的傷民大事。孟子為此微弱的理由贊同動兵,似乎把“義”的標準放得太低了。

如果我們把“王命”的意義引申為國際秩序,那麽孟子的理由可以這樣說:世襲是天下的統治階層都奉行的制度。燕王禪讓擾亂了這制度,動亂可能傳染到別的國家,因而危害天下秩序,所以應得懲罰遏止。歸根結底,伐燕的主旨是懲罰禪讓、維護世襲,推廣來說是政治權力轉移的問題。我們也放寬眼界,看孟子對這問題的思想吧。

夏商周三代下來,世襲制與它造成的權貴既得利益早已根深蒂固。孔子曰:“吾從周。”孟子也很擁護世襲制,勸齊宣王加強世襲大臣[19];做官的子孫後代都享受世襲俸祿更是他仁政的兩大基柱之一[20]。世襲制維持一家一姓的朝代。至於轉朝換代,歷史提供兩個模式,一是堯禪讓給舜、舜禪讓給禹;二是商湯滅夏、周武滅商,憑征伐奪取政權。儒家崇拜古聖賢,為它們蒙上聖光。

湯武之道是孟子贊同齊吞併燕的主要論據,我們留待以下詳論。孟子“言必稱堯舜”[21],但對禪讓傳賢卻不特別稱許,認爲它原則上與世襲傳子並無分別:“唐虞禪,夏後、殷、周繼,其義一也。” 這一貫之義就是天意:“天與賢,則與賢;天與子,則與子。”舜的王位不是堯禪讓給他的,而是天給予他的[22]。學者指出,孟子的思想很倚重天命天意的權威。古代的“天”本來是個有意識人格的神,周武王伐紂,便自稱奉了天的命令。到春秋時代,民智日開,天逐漸抽象化,神格消退,不再插手人間是非了[23]。春秋晚年鄭國的子產已說:“天道遠,人道邇,非所及也。”[24] 二百年後,孟子思想復古,提倡君權天授[25]。弟子不明追問,那麽天怎樣把天下給予某人?他答道天意在民意中顯現:“天視自我民視,天聼自我民聼。”[26]

民意駁雜,七嘴八舌,又怎知誰是天意的代表?沒有穩定的制度徵取民意、尋求同意、安撫異見,是否誰奪得王位、坐穩王位,誰就算是得民心、獲天命?控制輿論的政治精英滿口“人民”,玩弄“民意”,制造“民意”,挾“民意”以自高,表達的其實是普儸大衆的嚮望、還是他們自己的意向?讓我們在具體問題上探索孟子的答案吧。

燕國内亂,可以說是民意不一,互起衝突。若真的尊重民意,應該讓燕人自己去解決矛盾,外國不應橫加干涉。燕民之意,未必合孟子之意、齊王之意。假如燕人最後贊同禪讓,外國人憑什麽指責他們不義?内亂是殘酷,但外國侵略,又何嘗不殘暴?

論齊不可伐燕

孟子心中認爲只有天吏才可以伐燕。“天吏”有兩種意義,齊國兩種都不及格。

伐燕論中,孟子把天吏比作有權向犯人施刑的治獄官。從此可見,“天吏”指官方權力,即是必須有王命才可以征伐,與必須有王命才可以禪讓同一道理。齊沒有王命,所以不可伐燕,言正理順。

若我們不單看伐燕論,可以發現另一種天吏。“仁者無敵”是孟子的口頭禪。有一次他加上一句:“無敵於天下者,天吏也。”[27] 這意義下,只有行仁政的仁君率領不肆暴虐的仁師,才可以征伐。孟子明顯地表示齊不是天吏。他常責怪齊王不肯施行仁政,責備齊人無一個以仁義勸説齊王,甚至當面批評齊王“四境之内不治”[28]。他久居齊國,熟悉它的情形,認爲它和燕同樣暴虐。“以燕伐燕”,當然不可以[29]。

孟子說,“以燕伐燕,我爲什麽要去勸他?”兩暴相殘,黎民遭殃。孟子沒有理由去勸成,但卻大有理由去勸止。那時齊國正在考慮是否要攻打燕國,孟子“齊不可以伐燕”的道義對決策非常重要。爲什麽他緘口不言?

孟子說他不說,因爲沈同沒有挑明問他。齊國君臣商討伐燕幾個月了,語境應該相當清楚誰想打燕。不過沈同措辭含糊,孟子不屑對他說明,也是小事。但對齊王就不同了。

當時孟子在齊國做官,有職守,有言責。就算齊王不來問他,他也有職責自動向齊王明舒己見,直諫說齊不是天吏,伐燕不義。假如齊王不聼,他可以辭官離去。孟子很會督促別人負言責,一次催人道:你做了幾個月官,應向齊王進言了,諫而不聼便要辭官。那時齊人評議道:“孟子說別人說得很好。他自己所為,我就不知怎樣說了。”[30] 用在伐燕事上,這評議相當合適。

兵禍使廣大人民罹難,人所盡知。大軍逞兇處不止沙場。遠征的兵馬需要糧草,而運糧不易,所以很多時軍隊就地取糧以資補給,孫子所謂:“因糧於敵”。即使軍紀嚴明,數萬人馬駐營覓糧、建造工事,也難免困擾黎民。墨子形容當時軍隊“入了敵國邊境,便收割莊稼,斬伐樹木,折毀城郭,填塞溝池,奪殺牲口。”[31] 所以不必蓄意暴虐,也會產生“田園寥落干戈後”,“大軍過後必有兇年”的現象。若軍紀鬆弛,士兵搶殺強奸,如墨子形容,“燒毀宗廟,屠殺萬民,殘害老幼,搬走寳器”,更不堪說了。戰國時的一般軍隊作風如何,我們不得而知,但可猜度,孟子說“民之憔悴於虐政,未有甚於此時者也”[32], 戰火頻繁是主要原因之一。孟子說戰國所有的國君都“嗜殺人”[33],從未有一詞說齊王例外,或齊軍比其它軍隊好。他熟悉“糜爛其民”的齊、魏馬陵之役[34]。前332年齊趁燕喪攻燕,他正在齊國[35]。對於“爭地以戰,殺人盈野;爭城以戰,殺人盈城”的戰爭,他切齒痛恨,認爲陳戰是“大罪”,提倡“善戰的人應受最重的刑罰”[36]。孟子平時以愛民救世自許。現在眼見與燕一般殘暴的齊將要興兵,無數黎民將遭殄戮,有惻隱之心的人,就算沒有官職言責也會極力勸阻,即如宋牼千里奔波、勸秦楚不要動兵[37]。與宋牼相反,孟子安坐齊國,袖手不言。俗語說,要看人真心珍惜什麽,別聼他嘴上說什麽,看他火災時搶救什麽。兵災將臨時,孟子並未搶救黎民。

論吞併燕

前314 年,齊宣王使匡章為將,率領常駐北方和五個都城的軍隊,大舉伐燕。燕人疲於内亂,將軍身死,邊防廢弛。齊軍長驅直入,五十天便大獲全勝,殺掉燕王噲與子之。至於太子平的下落,史書有兩種說法。一説他仍在,二年後被燕人立為燕昭王[38]。一說他已死[39];燕昭王是那時住在韓國的公子職,由趙武靈王派人護送囘燕[40]。不論他是誰,燕昭王恨齊趁己之危,蓄意報仇。他最恨齊的,不是伐燕而是取燕;“取”即是吞併,“取燕”即是滅燕。

吳起提煉東周列國的經驗,總結國際關係的智慧:“戰勝易,守勝難。”[41] 戰勝後的政治安排是整個戰事中最重要、影響最深遠、也是最困難的措施。處理得好,可以凝聚勝利果實,長治久安。處理不好,戰功盡廢不說,還可能反遭其禍。擧個現代人熟悉的例子。第一次世界大戰後,勝利的盟軍一味刻薄戰敗的德國,使德人痛恨,二十年後卷土重來。打贏第二次世界大戰後,盟軍吸取經驗,寬厚安置,贏得長期和平。

齊伐燕輕易告捷,如何安排敗國政治、如何守住勝利果實?當時齊人分開吞併派和反對派,各自提倡一種常見的安排。吞併是不消說了,然而春秋五霸雖然有吞併的能力和機會,有時也選擇不吞併而保存無君之國。例如衛懿公虐其民,後來被入侵的狄人殺死。齊桓公驅逐狄人後不趁機吞掉衛,反而幫助衛人重建城廓[42]。又例如,陳人弑君,楚莊王入陳誅殺罪魁,但後來認識到滅陳不合義,所以冊立陳君,讓陳復國。他們的公平處理使諸侯心服[43]。

怎樣處理燕?吞併對齊的利益最大,但對燕最刻毒、最惹燕人仇恨反抗。燕是傳統悠長的大國,燕人富慷慨悲歌的精神,吞併後不易治理,弄磕了麻煩巨大。不吞併,就在燕國宗室中選親齊的公子,立他為燕王,幫他坐穩王位,然後退兵。如此齊顯平息燕亂之義,邀所立燕王之恩,甚至可以使燕王臣服。

齊宣王問孟子道:“有些人勸我吞併燕國,有些人勸我不要吞併。我想,以萬乘大國擊打萬乘大國,五十天便攻下了,這不是人力可為。假如不吞併,違背天意,必有災禍。吞併了它,你怎麽說?”

孟子答道:“如果吞併而燕國人民喜歡,那便吞併;從前周武王便這麽做。如果吞併而燕國人民不喜歡,那便別吞併;從前周文王便這麽做。萬乘大國攻打萬乘大國,百姓簞食壺漿以迎王師,還有什麽別的意思?不過是逃避水深火熱罷了。如果水益深、火益熱,亦運而已矣。”[44]

他倆都沒有提到太子平,想他是死了。否則齊王本來答應幫他平亂,現在要背約吞併,孟子應該會提出道義問題。

孟子擧聖王的典範作答,是他一貫的“王道”“救世”議論主題,也是他在整個事件中策對的重心。一年多後,列國合謀伐齊救燕,齊王詢問對策,他也先重彈此調才說別的。我引在這兒,一併分析:

孟子說:“我只聽説過以七十里地起家而得天下的,商湯就是了;未聼說過擁地千里的國家畏怕別國的。《尚書》說,‘湯開始時攻打葛國。’天下人相信他。他攻東方,西夷怨;他攻南方,北狄怨,都說,爲什麽把我放在後面?百姓盼望商湯就像久旱盼望烏雲。湯的征伐到處,市集不停,耕者下地,誅其君而恤其民,就像及時雨,人民歡欣異常。《尚書》又說,‘等得王的來臨,我們可以復活重生。’如今燕虐其民,大王您去征討,燕民認爲您將拯救他們於水深火熱之中,所以簞食壺漿以迎王師。”[45]

商成湯滅夏,周武王滅商,皆靠攻伐吞併、奪取政權。儒家擧“湯武之道”為光輝的典範,有雙重意義。一是說他們戰爭時的行爲良好,秋毫不犯,所以耕市依舊。二是說他們吞併而成王業。假如孟子在伐燕之前擧湯、武的典範,可以警戒齊王小心軍紀,但他沉默不言。戰勝後說湯、武,意義主要在吞併;說文王,意義在王天下的第一步;文王未能滅商,但征戰擴土,滅了崇和其它國家,三分天下有其二,為武王建下了滅商的基業[46]。孟子以他們的典範慫恿齊王滅燕、作爲王業之始,想是說得起勁,眾所周知;後來事情不諧時就有人批評他:“看不到齊王無能做湯、武,是不明智。”[47] 我猜人們誤以爲孟子勸齊伐燕,也是因此而起。他說“此文、武之時,不可失也” [48],勸齊王抓住時機做的,其實不是伐燕而是滅燕。他的取燕論大説燕虐民而齊救世,難怪人們誤會,以爲他也起初也曾經勸説齊王興義師,沒想到其實他那時認爲齊與燕同樣暴虐。

孟子取燕論的邏輯簡單。大前提:如果燕人喜歡便可以吞併;小前提:燕人捧著飲食歡迎王師,欣喜得很;結論:齊應該順民心,效法湯、武,吞併燕。他的大前提漠視現實的國際秩序,小前提漠視燕人的真實意向。結論惹禍,不足為奇。

孟子的取燕論,處處與他的伐燕論相悖,只除了一點,他沒說的比他所說的重要。伐燕理由的重點,封建道義或其引申的國際關係,在吞併論的大前提中影兒都不見了。他的取燕論絕不理會國家主權、國際秩序,有點像現代西方的殖民主義、帝國主義:只要宣傳些“保護人權”“推廣民主”,便不止可以武力干涉別國内政,甚至可以佔領吞併。

古代沒有現代的愛國觀念,但宗法、忠君的道義是有的,孟子、齊王、中山王便憑它譴責燕王禪讓。齊吞併燕,比燕王禪讓更無道、更不義、更擾亂國際秩序、更惹公憤、更危險。兩者皆斷絕燕召公的基業,但禪讓不過是一國内政,而且讓者情願;吞併卻直接影響天下勢力的分佈,而且吞者橫蠻。前者可伐,後者更可伐了。春秋戰國時代,貴族爭權内亂的事常見,《左傳》裏就有不少記載。外國插手相幫某派也有,但趁亂吞併卻絕對不是義舉。例如秦穆公三次幫助晉國平定續位之亂,也沒有起吞併之心。而且像燕、齊那樣平等的萬乘大國,合併了國力倍增,威脅其它本來平等的大國,當然會成爲眾矢之的。戰國七雄合縱連橫,打來打去,彼此蠶食,但長久沒有兼併,就是要保持國際的勢力均衡。均勢的道理是縱橫家的中心思想,《戰國策》中俯拾皆是。孟子也知道,不過按下不說,要等到列國厲兵秣馬時才提出來罷了。決策時閉著眼睛,到碰壁時才開眼看現實,但禍已闖下了。

孟子的伐燕、取燕、棄燕三論,對齊的褒貶甚爲蹊蹺。伐燕論説齊的暴虐不下於燕,棄燕論也説齊殺人父兄、虜人子弟[49]。唯獨在中間的取燕論,齊變成了“王師”,“王道”的王[50]。三論時隔不過二年,齊王齊軍的道德性質行爲真的過山車也似的大上大落嗎?

取燕論的小前提舉出一個新理由說燕可伐:燕使人民生活在水深火熱中。為什麽伐燕論不提這理由?那時孟子認爲,燕之暴虐和齊差不多,並不特別出衆。假如它就能搆成義戰的理由,那麽隨便攻打那一國都可以自稱義師了。這是伐燕事前的客觀看法。然而,到齊伐燕而全勝之後,情況就不同了。敗家無能置辯,贏家主宰宣傳,大可魔化敗家、聖化自己。宣傳是湯武之道的一大秘訣,就如子貢指出,客觀看,紂王不是好人,但也不是周人宣傳中的惡魔;因爲他打敗了,所以天下萬惡都推到他身上去了[51]。在這種道德宣傳下,戰敗的燕國多了一個虐民的可伐的理由,勝利的齊軍變成了拯民救世的王師 ---- 直到它吞併失敗。

孟子的湯、武故事是聖王的樣板:敵國暴虐人民,聖王征伐解救,極得民心擁戴。這宣傳樣板與事實相符嗎?燕國貴族爭權,内亂禍及人民,就像有人打架碰翻油燈、造成火災。齊軍入侵,燕人會認爲他們是來救火,抑或是來趁火打劫?厭惡内亂是一囘事,認爲齊師是救主是另一囘事。連孟子也知道齊和燕一般暴虐,燕人會不知道嗎?他們對齊的行徑有經驗。十八年前燕易王初立,齊趁燕喪襲擊,搶去十城[52],這次會有什麽不同?出征的是齊國慣戰長備的技擊之士,斬獲敵人一個首級就能得到八兩金子的賞賜[53],虜殺搶寳等勾當,他們真的在伐燕時忍住不幹,要等到滅燕後才開齋嗎?“百姓簞食壺漿以迎王師”是聖王樣板戲的術語,孟子慣用同樣字眼形容百姓歡迎商湯[54]。這術語用在伐燕的齊軍上,是客觀報道,還是主觀宣傳?孟子曾否尋求前綫和佔領區的的現實真相?

取燕論所根據的事實,是齊軍勝得出乎意料的容易。齊王以爲是天意,孟子迎合。如上述,孟子提倡君權天授,但天不言,只以行動和事件示意;而天意的重要顯示就是在民意的趨向[55]。如今齊無敵,孟子說這證明它獲得燕人的支持。人民追附仁君,如同他們渴望湯、武,於是齊軍便因爲無敵而變成了“王師”。解釋這具體事件,孟子所用的邏輯不是他平時的口號“仁者無敵”,而是“無敵者仁”。

孟子和齊王都沒有考慮到齊輕易全勝的另一解釋,即它可能只是戰術僥幸。按《戰國策》和《史紀》的記載,燕國的貴族百姓爭權,領導人物互戕。軍隊因將軍市被而加入,將軍身死,軍隊潰散,所以“士卒不戰,城門不閉”[56],連抵抗千乘小國中山也無能。中山王鼎的銘文自耀“克敵大邦”,奪得土地方數百里,城鎮數十[57]。在燕國内亂的情況下,萬乘大國齊進擊,本來就有意趁機會檢便宜。便宜大得喜出望外,是好運氣。所謂“天意”“民意”,不過裝飾的金箔,以資宣傳,打擊反對吞併的理論罷了。

讓我們退一步,姑且當真的有些燕人捧著飲食歡迎齊師,那就顯示燕人普遍喜歡齊滅燕嗎?擧個今天人們熟悉的例子。2003年美國入侵伊拉克,大事宣傳伊拉克人民當街歌舞歡迎美軍,感謝美軍拯救他們於水深火熱的胡叁暴政之下。這些慶祝是否意味他們喜歡美國長駐佔領?

吞併還是不吞併是政策問題,不是為齊王吞燕的意圖找籍口。它目的在為勝利戰果找尋長期妥善的政治安排,所以它的眼光必須往前看,考慮將來,估計預料各種安排的可能風險、可能收穫。本來,簞食壺漿以迎王師云云,是向後看,沉醉於過去的已成事實。然而,孟子基於齊伐燕無敵,推斷齊軍是得民心的仁義王師,無敵者仁;既然是仁了,那麽“仁者無敵”的理想便可以用以展望將來:“無敵於天下者,天吏也。然而不王者,未之有也。”[58] 這是湯、武吞併而成王業之道。然而,湯武之道是否適合現實?

燕人會不會喜歡被齊吞併?籌劃政策的人若不沉醉於空言而肯負實際責任,就必須想想,燕國在周武王滅紂後即受封,近八百年的基業,一旦被滅,燕人會如何反應?孟子一向把人民分作兩等:君子受供養、統治小人;小人被統治、供養君子[59]。簞食壺漿是小人歡迎士卒的樣板舉動;君子的樣板是拿滿筐絲帛獻給將領[60]。對小人來說,燕國的統治者並非一貫暴虐。燕王噲便勤政愛民;他搞禪讓,也是想行堯舜之道。弄出貴族爭權,失控成亂,禍及黎民,乃是意外,不過幾個月光景,大可糾正,不能說長期的水深火熱使黎民對燕宗室絕望而轉望於外國。然而,平民雖然對舊君王舊君子有感情,但一般的政治意識不強,缺乏組織,兼併後就算不滿也無能表示。孟子曰:小人“簞食壺漿以迎王師,豈有它哉?避水火也。如水益深,如火益熱,亦運而已矣。”末句含糊。“亦”“而已矣”有明顯的無可奈何的意味。“運”可解做命運,也可解做轉運,但轉什麽? 注家提供幾種詮解:如果吞併後,燕國的小人發現比以前更困苦難捱,也不過是命運罷了;也不過是從燕的暴政轉到齊的暴政罷了;也只能把希望轉移到別的挽救上去罷了[61]。三種説法都為吞併辯護:那些曾經簞食壺漿以迎齊師的小人即使後悔莫及,也只能認了。從此可見,對真實的小人意向,孟子想到的是控制多於尊重。

控制小人不難,難的是在控制燕國原來的統治階層,有政治意識、有能力領導小人反抗的君子貴族。吞併有很多必定的牽連。滅燕國,即是廢去燕的王室貴族,毀其宗廟,從此國王姓田不姓姬,朝廷也另有新貴了。孟子曾經對齊宣王說,“我們所謂故國,不是因爲它有高大的樹木,而是因爲它有世代相傳的老臣”,因而勸他多用親戚[62]。“親親”本是封建政治的主幹,儒家也奉為政治道德[63]。齊滅燕,田家親戚上臺,姬族舊貴失去既有權益,從雲霄跌下泥濘,他們會喜悅才怪。

孟子曰:“為政不難,不得罪於巨室。”[64] 滅燕,把燕國原來的巨室都得罪了,政治怎會不難。老朝舊貴,尤其基層的“士”“百姓”,人數衆多,在本地聲高望重,根深蒂固,熟悉人情歷史,慣於掌權,有組織能力,失勢後多會不甘而反。新朝的強龍要鎮壓地頭蛇,就算不願也逼不得會採取暴力。例如,周武王滅商後,紂王之子就在管叔、蔡叔挑動下做反,要周公三年東征,誅殺外還強逼遷移大批“殷頑民”[65]。現代學者蕭公權說:“讀《尚書》大誥、多士、多方、康誥、酒誥等篇,更覺周人開國氣象之中,肅殺之威多於寬厚之德。”[66] 梁啓超總結:“周初之果于殺戮實可驚。”[67] 不過“為尊者諱,為賢者諱”是儒家道德[68]。孟子隱瞞難看的史實,只說周武王因爲殷人喜悅而滅殷商,把它擧作齊滅燕的典範。這種報喜不報憂的“王道”在現實決策中不負責任,而且有失道義,因爲它蒙蔽了吞併的醜惡牽連,就像對人說前面的城池美麗,不說前往的路上滿埋地雷。

“順民心”“得民心”是孟子取燕論的中心,也是他整個政治思想的主調:“獲取天下有道:得到人民支持,就獲取天下了。獲得人民支持有道,贏得民心,就得到他們的支持了。”[69] 這並非他的獨家卓見。人民是國家的實力、君主權力的基本,原是先秦普遍的政治智慧。從春秋的田氏大斗借貸、小斗收還[70],到戰國的梁惠王災荒時移民就食[71],都旨在爭取民心,以壯大自己的實力。孟子遊說魏王齊王的主論,也處處説施行仁政就可以令天下人民歸心。先秦一般籠絡人民的措施理論都符合常識。孟子平時也說人民所欲望的,給予他們;人民所厭惡的,別加在他們的頭上。奇怪得是,一觸到現實,他就違反了這常識。他的取燕論絕不考慮至少燕國的精英一定痛恨滅燕,大衆平民也不見得會喜歡。

不過取燕論透露一個秘密,足以彌補漠視真實民意的缺憾:民意可以由精英製造出來。百姓簞食壺漿以迎王師的圖畫,不論虛實,反復描述會使人產生人民擁護的印象。現代宣傳製造輿論、強奸民意的技倆,戰國時的精英早已慣熟了。

論放棄燕

齊宣王聽取了孟子的勸告,履行湯武之道,吞併了燕。

戰國時的國際關係異常敏感。當初齊一動兵,趙馬上加強邊防。如今齊滅了燕,七雄減為六雄,國際形勢大變,五國反應強烈。趙武靈王要復興燕國,用樂毅之謀,聯合楚、魏,共同對付齊[72]。秦和韓也有所行動[73]。

齊王問孟子:“諸侯合謀預備征討我,怎樣應付他們呢?”孟子以上引商湯故事比喻齊取燕,緊接著說,“燕人簞食壺漿以迎王師。若殺戮他們的父兄,俘虜他們的子弟,毀壞他們的宗廟,搶走他們的寳器,那怎麽行? 天下本來就畏怕強大的齊國,如今齊的疆土擴大了一倍,又不行仁政,自然會招惹各國動兵。請大王您趕快下令,放囘老年和幼小的俘虜,停止搬運燕國的寳器,與燕人商協,冊立燕君,然後從燕國撤退。這樣還來得及阻止別國興兵。”[74]

冊立燕君然後撤退,即是來個180 度大轉向,改變政策,放棄吞併、放棄湯武之道。然而太遲了。孟子這些話,齊王問他吞併還是不吞併時就應該一早說出來。如今大錯鑄成,滅燕之事已做下來了。就算諸侯的兵馬還未出動,但很明顯地齊是被逼變卦,難消燕人被滅之恨。

儒生多不看因果,單憑這一段便說齊兵暴虐,齊王不聼孟子的話,所以引致燕人作反。此說其實是為賢者諱,與證據相反。

齊最無道而惹公憤的,是趁燕國之危吞併了它。這是孟子一度鼓勵的。燕人最痛恨的是這暴行,列國助燕伐齊也是因爲它。湯武救世的金箔、孟子製造的民意,自我陶醉可以,騙不了別人。燕人即時不反,不是無心而是無力;得到援手即反,也不是區區因爲齊兵俘老搶寳。整個國家都被齊搶去了,一點寳器算得了什麽?

除了吞併與其必定的牽連外,孟子所說的齊人暴行並不特殊,毫無證據顯示,所謂“燕人簞食壺漿以迎王師”時它們少有發生。孟子認爲足以挽回的措施不過是釋放老弱俘虜、還不及壯年;停止搬運寳器、還不及交囘已搬走的。由此可見齊的暴虐即使過界,也不太甚。這點暴虐和不行仁政能導致五國興兵,實在說不通。戰國七雄沒有一國行仁政,反而個個是奪城略地的高手,誰不慣於燒殺搶掠?孟子一反他以往的評騭,渲染齊的殘暴,把列國擡舉為禁暴安民的義師,顯然是遮眼法。他以枝節暴行遮掩齊的無道吞併、遮瞞他自己大唱湯武之道時毫不顧慮的吞併風險。

《孟子》中有關這事件的記載都引在本文附錄。讀者可見它對各段落的時機交待得很清楚。“齊人伐燕,勝之。”齊王問可取不可取,孟子以“簞食壺漿以迎王師”說應該吞併。齊王依他的話而行。後來,“齊人伐燕,取之。諸侯將謀救燕。”齊王問如何應付諸侯,孟子這時才轉口提議放棄吞併、冊立燕君。是齊王不聼他的新勸告,抑或是時機已過,聼了也來不及阻止列國興兵、燕人反叛?

前314年齊國伐燕,五十日全勝,隨即決定吞併滅燕。前312年列國伐齊救燕。其間很多事情在各地同時發生。古代的通訊交通緩慢。五國聽到齊滅燕的消息,合謀對付,使者往來,反應其實相當敏捷。列國動員,齊王既然接獲情報,燕人也必已得到聯絡。假如太子平仍在,可能已聞援手將至而開始組織反齊了。假如太子平已死,公子職可能已由趙衛護送、在韓返燕的途中了。即使齊王馬上根據孟子的提議行動,命令由齊都臨淄傳到燕京薊,又要扭轉進行中的措施,都需要時間。消息再傳到列國,要更多時間。列國箭在弦上,要阻止它們,不是孟子說說那麽容易。

早在醖釀吞併的時候,齊國已經有反對派了。孟子在禍火燃眉時倒戈加入。我想齊王採納了他們的意見,吞不下,吐出來,因爲不聞齊為保衛燕地而大戰。

事後指責

韓與秦聯兵攻入齊境,魏、楚也應和襲擊齊本土[75]。即如當年齊國用圍魏救趙的戰略,列國攻齊,逼齊召回佔領燕的軍隊以保衛家園。魏和秦更兵分兩路,同時進攻被齊佔領的燕地[76]。燕人起而叛齊,自立燕昭王。昭王收拾破燕,求賢圖治,慘淡經營,蓄意復齊之仇[77]。

齊宣王吞併失敗,做不成湯、武,說:“我對孟子甚爲慚愧。”大夫陳賈說:“不要把這點過失放在心上。從前周公命令管叔監視殷遺民,也沒預算到他會反叛。可見聖人也有過錯,何況您呢。”孟子聼到說:“管叔是周公的哥哥,周公沒預料到他會反叛,非常合情理。古代的君子,有過錯隨即改正。現在的君子,有錯不僅一直錯下去,而且還文過飾非。”[78]

滅燕的最終決定在齊王。事敗,他當然要負最大責任。他的過失很多,包括沒有預料到列國反應、燕人反叛。然而,他吞併之前徵取賢臣的意見、付諸實行,事後也自知慚愧,不一味爭功諉過、為尊者諱,卻是很多《孟子》注家不及的。

不久孟子辭官,在齊國邊境等了三天,希望齊王知錯能改,請他囘去,加以重用,使天下人民得以太平。齊王沒來請,他面帶不豫之色離開了[79]。

孟子在齊取燕事件上真的全無過錯嗎?有人說,齊王早已立意伐燕、取燕了,所以孟子的政見影響不大。或許這是真的,所以決策的責任落在齊王身上。然而,忠言勸諫齊王的責任,孟子卻逃不了。孟子出兵前不直諫說齊伐燕不義,吞併前不直陳吞併的風險。非但如此,他還推波助瀾,出兵前提供燕可伐的籍口,吞併前鼓吹湯武吞併的理想。假如他心中不同意齊伐燕、取燕,那就難免阿言迎奉之嫌[80]。至少在吞併事上,他在列國未有舉動之前是明顯真心擁護的。宋儒范氏代孟子總結:“征伐不效法湯、武,就是暴亂。我怎能因爲齊王做不到湯、武,就捨棄我的道學而去屈就他?”[81] 湯、武吞併而王天下的理想就像柄槍,威力大,但操之不當,會造成重大的無辜傷亡。孟子在齊國多年,對齊王的爲人、齊軍的作風應該相當了解。當時尹士就批評說,假如孟子不知道齊王實際上做不到湯、武,那他是判斷錯誤[82]。假如他明知齊王實際上做不到湯、武,那麽保持沉默,甚至抗議吞併,其實都不是枉屈道學;反之,不顧勉強去做湯武的巨大禍民風險,慫恿齊王去施行脫離現實的理想,其實不是行道而是有失道義。就像把槍交給小孩子,闖下不幸,還以爲自己絕對正確,那是不負責任的理想主義。

齊取燕失敗,留下了寶貴的歷史經驗、政治常識。從經驗汲取知識,以資改良,是人類進步的動力。可惜二千年來,闡釋《孟子》的儒生自命得“道”,排擠經驗知識,埋首章句注解,一味為孟子開脫責任,不知此等文過飾非正是孟子不齒的“今之君子”所為。孟子看不到自己其實也是“今之君子”,他的門徒更是冰水為之,而寒於水,

主觀極端的“仁治”

齊取燕事件的來龍去脈,政治影響固然不少,在儒家的倫理學上,意義更重大。它提供一個難得的機會,讓我們窺見儒家道德在實際事件上的具體表現。

孟子曰:“天下溺,援之以道。”[83] 救世用的是什麽“道”?“道”高深玄妙,難以理解。儒家具體說“道”,主要依靠聖賢的典範。注家指出,孟子事齊王、魏王,論道德必稱堯、舜,論征伐必稱湯、武[84]。堯舜之道和湯武之道在齊、燕事件中皆起了關鍵性的作用,而後果皆去理想甚遠。燕王噲學堯舜禪讓,引致燕國爭權内亂之禍。孟子教齊王效湯武吞併燕,幸而在列國反應時懸崖勒馬,只種下禍根,即時不見大難。儒者的一般評論是,一,聖王之道不行,全部是燕王和齊王的過失;二,他們的過失是自私殘暴,沒有道德。這些論調表現了儒家政治思想的特色,人治和唯道德主義。它們也掩蓋了王道不行的另一可能解釋:空疏、教條化、與現實脫節,就如《史記》所記當時人的批評,“迂遠而濶於事情”[85]。

儒家的政治思想,嚴守君君臣臣、上下尊卑外,最大的特色是人治主義,把政治係於統治階層、尤其是君主的個人道德修養。孟子說:“只有大人才能糾正君主的不正確思想。君主仁,沒有人不仁;君主義,沒有人不義;君主正,沒有人不正。一把君主端正了,國家就安定了。”[86] 他自認是王者師,糾正君心是他政治活動的主題。他取燕論的絕大部分篇幅是要齊宣王思想改造,行湯武之道,得民心而王天下。吞併失敗,他怪於齊王居心不正,暴虐而失燕人心。列國興兵助燕,他也歸咎於齊王不行仁政。他辭官後在齊邊境等待,說齊王雖然有失,但仍然可救,希望他端正態度,重用自己[87]。這些全顯示,他所追求的是思想正確的人治。

什麽是正確的思想?儒家政治以道德為基礎。然而有道德不同整天把“仁義道德”挂在口上。我們必須追問這些字眼的意義内容。我們用什麽準則判斷某一行為道德或不道德、某一政策合義或不合義?倫理學各派的觀點不同,有的側重行動的主觀動機,有的側重行爲的客觀後果[88]。兩派分歧,可見於孔、孟對春秋五霸以及管仲的評價。

孔子與子路、子貢談論時說:“管仲輔佐齊桓公,稱霸諸侯,匡正天下,人民到今天還享受到他的恩惠。”“桓公多次會合諸侯,不以武力,全是管仲的功勞。這就是管仲的仁德!這就是管仲的仁德!”[89] 孔子固然注重内心,但亦不忽視後果,讚賞管仲助齊桓公成霸政、減戰事、造福人民的功業。相反地,孟子說:“孔子的門徒從不談論齊桓公、晉文公的事跡,所以這些事跡沒有流傳到後世。”[90] 他唯一認許的是“依靠道德而實行仁義”的王道,認爲齊桓公等所為乃“依仗實力而假借仁義之名”的霸道,思想不正確,所以一筆抹煞,談一下都不齒。以同樣理由,他不屑與管仲相比,自稱“不為管仲”[91]。

比較孔、孟,可見孟子的政治思想主觀武斷化、忽略客觀現實;兩分極端化,淘空道德的細節内容,趨向教條。

孟子鑽入人的內心,把統治者的主觀動機提升為政治優劣的決定性因素,蓋倒功果利害等客觀因素。他提出崇高的理想,督促君主培養仁慈的品德,推己及人,這是他偉大之處。然而,過份注重主觀心性、高遠理想,容易忽略客觀環境,眼下事實。現實有不少醜陋處,客觀環境約制我們的取捨選擇。閉眼不看它們,自然可以說得輕鬆漂亮。孟子的表現便有此傾向。論伐燕,他舉失掉了現實意義的王命;論取燕,他一廂情願地說燕人歡喜。他勸齊王吞掉燕,既不提治理燕民的辣手問題,更不考慮列國的可能反應,只是展示美麗的理想藍圖:齊滅燕就如湯開始時滅葛,使天下人民引頸相望,以後再征伐,天下垂手可得矣。借用他勸宣王行仁政而王天下的比喻,齊滅燕而王天下,易如“折枝”“反掌”[92]。這理想就像1958-1960 年間的大躍進:中國只要鼓足幹勁,多快好省,就能在15 年内趕上英國。理想無疑是偉大崇高。然而,脫離了現實,理想容易淪為空想,自欺欺人。在書齋清談或許不防,但在政府解決現實問題,基於空想的政策可能連累無數人民飢荒流離、戰亂傷亡。不負責任的理想主義有虧道義,可惜孟子和他的流派甚少理會。

上面引述、孔子和孟子對春秋五霸之首齊桓公的迥異評價,可見孔子仍然尊重歷史實踐中產生的本義:霸領導諸侯,王治理人民,有不同的政治功能,但基本上無道德分野;王、霸一樣可以仁義[93]。孟子就不同了。他以思想正確不正確的主觀判斷,把王道、霸道對立起來,崇王貶霸。孟子王霸截然對立之說,與更基本的義利不相容之說,皆成爲儒家的道統主流。這兒我不能探討人的心理複雜隱蔽,輕率編排動機給別人可能造成慘痛冤獄的危險[94]。我只能就取燕一事,略談孟子思想兩分化、極端化的“道”。

把《孟子》列爲《四書》的宋儒朱熹形容:“孟子於義利間辯得毫釐不差,見一事來,便劈做兩片,便分箇是與不是。這便是集義處。義是一柄刀相似,才見事到面前,便與他割制了。”[95] 例如,孟子一向認爲戰國普遍虐民,“率獸而食人”[96],伐燕前還說齊和燕半斤八兩。然而,到他以仁義王道論取燕時,即一刀把齊、燕劈分為兩個極端樣板:燕是虐民的暴君,齊是誅暴的救主。

“不以堯治理人民的方法去治理人民,便是殘暴人民。”[97] 這是孟子兩極化政道的一例。然而,燕王噲學堯禪讓,孟子卻說它是殘暴人民的可伐罪狀,豈非一張嘴說兩面事?其實人情世事複雜,很少黑白分明,多數是像黑胡椒混鹽,甚至深灰淺灰。軍政大事涉及眾多國家、階級、政派、宗教、道德價值、社會風俗等等,因素糾纏,各有對錯。道德取捨,要在細微處著實分析。例如,燕的內政敗壞、民生困苦,齊為此而征伐,是否合義?是與否皆有很多道理。借用現代的術語,這問題最簡單來説也涉及人權和主權的衝突:一個國家為了保護人權而侵犯另一個國家的主權、武力干涉它的內政,是否合理?人權和主權各有很重的道德份量,但皆不是絕對,衡量輕重時便要深入事情細節:燕怎樣虐民、爲什麽虐民?燕違反了什麽人權?齊的行動會怎樣改善民生、會怎樣提高人權、會怎樣因爲侵犯燕國的主權而擾亂國際秩序?齊的行動應有什麽範圍限制、吞併是否在它合理的行動範圍之内?問題繁雜。一刀劈的武斷使人無法顧及是非切實所在的事情細節,遇到困難只能單揀有利己見的理由,隨意揮刀,所以辯論反復無常。孟子論伐燕時全然不顧人民,到論吞燕時卻把人民當作唯一的考慮因素,全然不顧主權和國際秩序。伐燕佔燕的,其實皆是普通的齊軍,行其習慣的作風,但孟子一刀把它撇到暴師那面,第二刀又把它撇到仁師那面,隨著辯辭方便而變,就像賣矛時他的矛無盾不穿、賣盾時說他的盾無矛能穿[98]。

與“人權”、“主權”一樣,“王”“霸”“義”“利”本身只是個字眼,但所代表的内涵卻豐富深厚,時常互相牽涉,義中可以有利,利中可以有義,闡釋殊不簡單。道德内涵最爲顯現的,莫如在具體事情上產生摩擦時的輕重衡量。在燕内亂的情形下,考慮齊應否伐燕,人權與主權的比重應是如何? 六成與四成之比,還是四成與六成之比?為什麽人權或主權在此具體情形下較爲重要?踏著事實細節分析,盡量包容對方的理由,尋求折衷解決,這是道德的内涵。兩分化的思想只有十成與不足論兩個極端,說利便是不義,取消了折衷餘地,其實是淘空了道德的内涵,使“義”“利”變成空泛的口號,把道德教條化。

道德教條配合不顧客觀現實的主觀態度,容易使人盲目自是。“道”是絕對的。我合“道”,不同意我的就是“無道”,這樣壟斷了“道德”。孔、孟以及後世道學家,理論上全說要自我反省,孔子與眾不同處在他的實踐。第一個把《四書》翻譯成英文的理雅各發現,孔子和孟子有點不同:孔子認識到自己的弱點,肯認錯;孟子缺乏這種認識[99]。在取齊事件中我們看到,從事前到事後,孟子從不懷疑自己的判斷可能有絲毫差誤。吞併失敗,他把過失全推到齊王身上,忘了齊王問他應否吞併時他自己提供的意見。他事敗後辭官離齊時仍然堅持:“假如希望平治天下,當今之世,除了我還有誰能做到呢?” [100] 堅決拒絕從經驗中汲取知識,一意固步自封。齊王不請他囘去做宰相,是齊人的幸運。

僵化的道德教條,非善即惡的兩極框框,對策劃實在福利人民的政策無助反礙。然而,空洞動聽的口號教條,雖然妨礙理性分析,但能挑動人的感情,有效於宣傳、罵戰。儒家說“道”主要依靠聖賢典範。想像你是齊宣王,問應否取燕,聽到孟子的湯、武故事,你會得到什麼?必須順民意、得民心的命題非常響亮。你說:好啊!這一直就是我的理想。問題是,我實際上怎樣做才能順民意、得民心?在湯、武典範中,你看到一個黑白分明的兩極世界,除了商湯外,其他全是令人民生活在水深火熱中的可誅暴君。順民意簡單,四處出兵征伐、打贏仗便是。然而殺掉暴君後,要真實獲得民心,還必須改善人民的生活才行。孟子說:“湯的征伐到處,市集不停,耕者下地,誅其君而恤其民。”軍紀嚴明、不擾民不過是維持現狀罷了。怎樣改善、怎樣撫恤人民?這是王道所以得民心的精髓要素,也是齊王詢問可否吞併的癥結。可惜除了兼併人口外,你在湯的典範中找不到半點提示,或正確一點說,你找到的提示是:得民心就是受到人民崇拜讚美。在大篇描述中,你聽到的只是人民對偉大的救世新君主歌功頌德,而且這榮耀得來容易,除誅暴君外似乎不用幹什麼。齊王大勝後本來已經是頭腦發熱,再受到萬民膜拜的聖王典範勉勵,想會淘然若醉,以湯、武自居,再也聽不下反對吞併的理由了。這就是孟子教化正君心的“道”。

孟子曰:“三代之得天下也,以仁。”[101] 怎樣仁法?商代甲骨文出現,是信史之始。關於它開國之君成湯的詳細故事,多屬傳説虛構。周代的歷史記載豐富得多了。《尚書》裏有關於武王伐紂之事,其中《武成》篇形容戰事慘烈。孟子曰:“盡信《書》,則不如無《書》。吾於《武成》,取二三策而已矣。仁人無敵於天下。以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也?”[102] 孟子為典範聖王辯護,透露了三個意念:一是他向來強調的“仁者無敵”,二是“至仁”與“至不仁”的兩極思想,三是主觀至上。書本所說並不一定屬實,客觀求真者必須參考其它各種證據,反復核實。孟子並沒有這樣做。他一口否定了不符合他主觀的記載,以武斷維持聖王典範。武王怎樣“至仁”?儒家為尊者諱,為賢者諱。聖王又尊又賢,因爲他們的缺點過失全被隱瞞了,所以剩下的是“至仁”的形象。這樣看,較爲貼切的説法是:三代得天下也,所以“仁”。齊宣王伐燕輕易全勝,因爲無敵,被比作仁義的湯、武。可惜學湯、武吞併失敗,因此落得個暴君的臭名。

莊子與孟子約摸同時。孟子在討論具體事件上所透露的政治思想,或許可以套用《莊子》一句話:奪鈎者盜,奪國者王。王之門,“仁義”全矣[103]。

附錄: 《孟子》齊取燕四章

沈同以其私問曰:“燕可伐與?”孟子曰:“可。子噲不得與人燕,子之不得受燕於子噲。有仕於此,而子悅之,不告於王,而私與之吾子之祿爵;夫士也,亦無王命而私受之於子,則可乎?何以異於是?”齊人伐燕。或問曰:“勸齊伐燕,有諸?”曰:“未也。沈同問:‘燕可伐與?’吾應之曰:‘可。’彼然而伐之也。彼如曰:‘孰可以伐之?’則將應之曰:‘為天吏則可以伐之。’今有殺人者,或問之曰:‘人可殺與?’則將應之曰:‘可。’彼如曰:‘孰可以殺之?’則將應之曰:‘為士師則可以殺之。’今以燕伐燕,何為勸之哉?” --《公孫丑下》4.8。

齊人伐燕,勝之。宣王問曰:“或謂寡人勿取,或謂寡人取之。以萬乘之國伐萬乘之國,五旬而舉之,人力不至於此。不取,必有天殃。取之,何如?”孟子對曰:“取之而燕民悅,則取之。古之人有行之者,武王是也。取之而燕民不悅,則勿取,古之人有行之者,文王是也。以萬乘之國伐萬乘之國,簞食壺漿以迎王師,豈有它哉?避水火也。如水益深,如火益熱,亦運而已矣。” -- 《梁惠王下》2.10。

齊人伐燕,取之。諸侯將謀救燕。宣王曰:“諸侯多謀伐寡人者,何以待之?”孟子對曰:“臣聞七十里為政於天下者,湯是也。未聞以千里畏人者也。《書》曰:‘湯一征,自葛始。’天下信之,東面而征,西夷怨;南面而征,北狄怨曰:‘奚為後我?’民望之,若大旱之望雲霓也。歸市者不止,耕者不變。誅其君而吊其民,若時雨降。民大悅。《書》曰:‘徯我後,後來其蘇。’今燕虐其民,王往而征之,民以為將拯己於水火之中也,簞食壺漿以迎王師。若殺其兄父,係累其子弟,毀其宗廟,遷其重器,如之何其可也?天下固畏齊之強也,今又倍地而不行仁政,是動天下之兵也。王速出令,反其旄倪,止其重器,謀於燕眾,置君而後去之,則猶可及止也。” -- 《梁惠王下》2.11。

燕人畔,王曰:“吾甚慚於孟子。”陳賈曰:“王無患焉,王自以為與周公,孰仁且智?”王曰:“惡!是何言也。”曰:“周公使管叔監殷,管叔以殷畔。知而使之,是不仁也;不知而使之,是不智也。仁智,周公未之盡也,而況於王乎?賈請見而解之。”見孟子問曰:“周公何人也?”曰:“古聖人也。”曰:“使管叔監殷,管叔以殷畔也,有諸?”曰:“然。”曰:“周公知其將畔而使之與?”曰:“不知也。”“然則聖人且有過與?”曰:“周公,弟也;管叔,兄也。周公之過,不亦宜乎?且古之君子,過則改之;今之君子,過則順之。古之君子,其過也如日月之食,民皆見之;及其更也,民皆仰之。今之君子,豈徒順之?又從為之辭。”-- 《公孫丑下》4.9。

歐陽瑩之

[1] 《孟子·公孫丑下》4.3。(章句編號按楊伯峻的《孟子譯注》)。

[2] 《孟子·騰文公下》6.4,“後車數十乘,從者數百人,以傳食於諸侯。”

[3] 《孟子·公孫丑下》4.10。

[4] 《孟子·公孫丑下》4.2。

[5] 《孟子· 公孫丑下》4.4。

[6] 《孟子·公孫丑上》3.1,“夫子當路於齊,管仲、晏子之功,可復許乎?”注家常說公孫丑此問是假設之詞,我完全看不到假設的意味,尤其比照於下一章公孫丑明顯的假設之問:“夫子加齊之卿相,得行道焉,雖由此霸王不異矣。如此,則動心乎?”“如此”二字表現出任齊相之說是假設。比較下,可見孟子在齊當路並非假設之詞,就如說“夫子在齊做大官啦”。大官不必是相國,但若踏實為民,當可有所建樹,甚至憑功拜相。

[7] 《孟子· 告子下》12.6。

[8] 《史記》14:2343,孟子列傳。

[9] 《孟子·公孫丑下》4.12,4.13。

[10] 《戰國策·燕策一、二,齊策六》。

[11] 《墨子·尚賢上》。

[12] 《戰國策·燕策一》,《韓非子· 說疑》,《史記》34:1555-1556,燕召公世家。

[13] “河北省平山縣戰國時期中山王國墓葬發掘簡報”,《文物》1979年第1期。

[14] 《戰國策·燕策一》,《史記》34:1557,燕召公世家。

[15] 《孟子·公孫丑下》。

[16] 《左傳》宣公12年。

[17] 《朱子語類》卷52 ,孟子二。

[18] 《孟子·梁惠王下》 2.10。

[19] 《孟子·梁惠王下》2.7。

[20] “仕者世祿”《孟子·梁惠王下,滕文公上》2.5, 5.3。

[21] 《孟子·滕文公上》5.1。

[22] 《孟子·萬章上》9.5,9.6。

[23] 馮友蘭 1944: 54-55. 梁啟超 1996: 23-6. 許倬雲 2005: 95-105. Schwartz 1985: 46-53.

[24] 《左傳》昭公18年。

[25] 劉澤華,《中國政治思想史集》,人民出版社(2008),卷1,頁264-7。

[26] 《孟子·萬章上》9.5。

[27] 《孟子·公孫丑上》3.5。

[28] 《孟子·梁惠王下,公孫丑下》2.6,4.2。

[29] 《孟子·公孫丑下》4.8。

[30] 《孟子·4.5

[31] 《墨子·非攻下》。

[32] 《孟子·公孫丑上》3.1。

[33] 《孟子·梁惠王上》1.6。

[34] 《孟子·梁惠王上,盡心下》1.5,14.1。

[35] 葉志衡, 《戰國學術文化編年》, 浙江大學出版社(2007),頁166-167。

[36] 《孟子·離婁上、盡心下》7.14,14.4。

[37] 《孟子·告子下》12.4。

[38] 《戰國策· 燕策一》,《史記·燕世家》34:1557。

[39] 《史記·六國年表》15:732

[40] 《史記·趙世家》43:1804。其它資料,見葉志衡《戰國學術文化編年》頁214-215。

[41] 《吳子兵法·圖國篇》。

[42] 《左傳》閔公2年.

[43] 《左傳》宣公11年。楚取陳和齊取燕開始時頗有相似之處。然而,後來楚莊王主動讓陳復國,齊因列國興兵而被逼棄燕,結局迥異。比較楚莊王與孟子對各事件的意見,參見歐陽瑩之《王、霸、王霸之辨》,www.chinaandrome.org/Chinese/essays/hegemony.htm.

[44] 《孟子·梁惠王下》2.10。

[45] 《孟子·梁惠王下》2.11。

[46] 朱熹《朱子語類》卷51,梁惠王下、齊人伐燕勝之章。

[47] 《孟子·公孫丑下》4.12。

[48] 《戰國策·燕策一》,《史記》34:1557,燕召公世家。

[49] 《孟子·公孫丑下、梁惠王下》4.8,2.11。

[50] 《孟子·梁惠王下》2.10。

[51] 《論語·子張》19.20。

[52] 《史記·燕世家》34:1554。

[53] 齊國常備有訓練的“技擊之士”“持戟之士”,即伐燕所發的“五都之兵”,見楊寬《戰國史》,上海人民出版社(2003),頁229。齊國斬首賞金制度,見《荀子·議兵》。

[54] 《孟子·滕文公下》6.5。

[55] 《孟子·萬章上》9.5。

[56] 《戰國策·燕策一》,《史記·燕世家》34:1557。

[57] 中山王鼎銘文。

[58] 《孟子·公孫丑上》3.5。

[59] 《孟子·滕文公上》5.3,5.4。

[60] 《孟子·滕文公下》6.5。

[61] 三種詮釋分別見於趙又春《我讀孟子》,楊伯峻《孟子譯注》,朱熹《孟子集注》。

[62] 《孟子·梁惠王下》2.7。

[63] 《中庸》16,17,孔子答哀公問政章。

[64] 《孟子· 離婁上》7.6。

[65] 楊寬,《西周史》上海人民出版社(2003),頁142-148。

[66] 蕭功權《中國政治思想史》聯經(1946),頁67。

[67] 梁启超《先秦政治思想史》東方出版史(1996),頁60。

[68] 《春秋公羊傳》閔公1年。

[69] 《孟子· 離婁上》7.9。

[70] 《左傳》昭公3年。從陳國移居齊國的田氏歷代籠絡人民,終於奪取齊政,廢去周王原來封的姜氏。

[71] 《孟子·梁惠王上》1.3。

[72] 《戰國策·趙策三》。

[73] 兩國皆參與伐齊,見後。

[74] 《孟子·梁惠王下》。

[75] 《戰國策·齊策六,魏策一》,《史記·六國年表》15:733,《史記·秦本紀》5:207。

[76] 《史記·魏世家》44.1850。《史記·秦本紀》5:207。葉志衡《戰國學術文化編年》頁227綜合五國行動的記載。

[77] 《孟子·公孫丑下》4.9。《戰國策·燕策一》。

[78] 《孟子·公孫丑下》4.9。

[79] 《孟子·公孫丑下》4.12,4.13。

[80] 朱熹說,孟子想必以爲齊應該伐燕,否則《公孫丑下》所載他的行爲不容易解釋,《朱子語類》卷54。

[81] 《孟子·梁惠王下》2.11,范氏注,朱熹《孟子集注》引。

[82] 《孟子·公孫丑下》4.12。

[83] 《孟子·離婁上》7.17。

[84] 朱熹《孟子集注·梁惠王下》2.11,引范氏,

[85] 《史記》14:2343,孟子列傳。

[86] 《孟子·離婁上》7.20。

[87] 《孟子·公孫丑下》4.12。

[88] 現代倫理學中,義務論deontology 以盡義務的動機為道德基礎,最有力的論者是康德 Kant。後果論consequentialism 以行動的所有後果為道德基礎,其中最出名的實利論 utilitarianism 以幸福來衡量後果。這些理論衡量單獨行爲。儒家重視整個人的人格修養,近乎美德論 virtue ethics,其西方論者首推亞里士多德 Aristotle. 什麽是美德,中西不盡相同。我想最大的分別是,儒家缺乏西方推重的客觀理性、求真精神。

[89] 《論語·憲問》14.17,14.18。

[90] 《孟子·梁惠王上》1.7。

[91] 《孟子·公孫丑上、下,盡心上》3.1,3.3,4.2,13.30。

[92] 《孟子·梁惠王上,公孫醜上》1.7,3.1。

[93] 參見歐陽瑩之,《王、霸、王霸之辨》,www.chinaandrome.org/Chinese/essays/hegemony.htm.

[94] 歐陽瑩之,《龍與鷹:秦漢與羅馬帝國的興衰,如何影響了今天的世界?》中華書局(2015),第6.9節。

[95] 《朱子語類》卷56。

[96] 《孟子·梁惠王上》1.5。

[97] 《孟子·離婁上》7.2。

[98] 《韓非子·難一》用“矛盾”的寓言譏笑儒家的教條。

[99] James Legge, The Chinese Classics, 2nd ed., Vol. 2, The Works of Mencius; Prolegomena, His influence and opinions, p. 71.

[100] 《孟子·公孫丑下》4.13。

[101] 《孟子·離婁上》7.3。

[102] 《孟子·盡心下》14.3。

[103] 《莊子·胠篋》,“竊鉤者誅,竊國者為諸侯。諸侯之門,而仁義存焉。”。

[2] 《孟子·騰文公下》6.4,“後車數十乘,從者數百人,以傳食於諸侯。”

[3] 《孟子·公孫丑下》4.10。

[4] 《孟子·公孫丑下》4.2。

[5] 《孟子· 公孫丑下》4.4。

[6] 《孟子·公孫丑上》3.1,“夫子當路於齊,管仲、晏子之功,可復許乎?”注家常說公孫丑此問是假設之詞,我完全看不到假設的意味,尤其比照於下一章公孫丑明顯的假設之問:“夫子加齊之卿相,得行道焉,雖由此霸王不異矣。如此,則動心乎?”“如此”二字表現出任齊相之說是假設。比較下,可見孟子在齊當路並非假設之詞,就如說“夫子在齊做大官啦”。大官不必是相國,但若踏實為民,當可有所建樹,甚至憑功拜相。

[7] 《孟子· 告子下》12.6。

[8] 《史記》14:2343,孟子列傳。

[9] 《孟子·公孫丑下》4.12,4.13。

[10] 《戰國策·燕策一、二,齊策六》。

[11] 《墨子·尚賢上》。

[12] 《戰國策·燕策一》,《韓非子· 說疑》,《史記》34:1555-1556,燕召公世家。

[13] “河北省平山縣戰國時期中山王國墓葬發掘簡報”,《文物》1979年第1期。

[14] 《戰國策·燕策一》,《史記》34:1557,燕召公世家。

[15] 《孟子·公孫丑下》。

[16] 《左傳》宣公12年。

[17] 《朱子語類》卷52 ,孟子二。

[18] 《孟子·梁惠王下》 2.10。

[19] 《孟子·梁惠王下》2.7。

[20] “仕者世祿”《孟子·梁惠王下,滕文公上》2.5, 5.3。

[21] 《孟子·滕文公上》5.1。

[22] 《孟子·萬章上》9.5,9.6。

[23] 馮友蘭 1944: 54-55. 梁啟超 1996: 23-6. 許倬雲 2005: 95-105. Schwartz 1985: 46-53.

[24] 《左傳》昭公18年。

[25] 劉澤華,《中國政治思想史集》,人民出版社(2008),卷1,頁264-7。

[26] 《孟子·萬章上》9.5。

[27] 《孟子·公孫丑上》3.5。

[28] 《孟子·梁惠王下,公孫丑下》2.6,4.2。

[29] 《孟子·公孫丑下》4.8。

[30] 《孟子·4.5

[31] 《墨子·非攻下》。

[32] 《孟子·公孫丑上》3.1。

[33] 《孟子·梁惠王上》1.6。

[34] 《孟子·梁惠王上,盡心下》1.5,14.1。

[35] 葉志衡, 《戰國學術文化編年》, 浙江大學出版社(2007),頁166-167。

[36] 《孟子·離婁上、盡心下》7.14,14.4。

[37] 《孟子·告子下》12.4。

[38] 《戰國策· 燕策一》,《史記·燕世家》34:1557。

[39] 《史記·六國年表》15:732

[40] 《史記·趙世家》43:1804。其它資料,見葉志衡《戰國學術文化編年》頁214-215。

[41] 《吳子兵法·圖國篇》。

[42] 《左傳》閔公2年.

[43] 《左傳》宣公11年。楚取陳和齊取燕開始時頗有相似之處。然而,後來楚莊王主動讓陳復國,齊因列國興兵而被逼棄燕,結局迥異。比較楚莊王與孟子對各事件的意見,參見歐陽瑩之《王、霸、王霸之辨》,www.chinaandrome.org/Chinese/essays/hegemony.htm.

[44] 《孟子·梁惠王下》2.10。

[45] 《孟子·梁惠王下》2.11。

[46] 朱熹《朱子語類》卷51,梁惠王下、齊人伐燕勝之章。

[47] 《孟子·公孫丑下》4.12。

[48] 《戰國策·燕策一》,《史記》34:1557,燕召公世家。

[49] 《孟子·公孫丑下、梁惠王下》4.8,2.11。

[50] 《孟子·梁惠王下》2.10。

[51] 《論語·子張》19.20。

[52] 《史記·燕世家》34:1554。

[53] 齊國常備有訓練的“技擊之士”“持戟之士”,即伐燕所發的“五都之兵”,見楊寬《戰國史》,上海人民出版社(2003),頁229。齊國斬首賞金制度,見《荀子·議兵》。

[54] 《孟子·滕文公下》6.5。

[55] 《孟子·萬章上》9.5。

[56] 《戰國策·燕策一》,《史記·燕世家》34:1557。

[57] 中山王鼎銘文。

[58] 《孟子·公孫丑上》3.5。

[59] 《孟子·滕文公上》5.3,5.4。

[60] 《孟子·滕文公下》6.5。

[61] 三種詮釋分別見於趙又春《我讀孟子》,楊伯峻《孟子譯注》,朱熹《孟子集注》。

[62] 《孟子·梁惠王下》2.7。

[63] 《中庸》16,17,孔子答哀公問政章。

[64] 《孟子· 離婁上》7.6。

[65] 楊寬,《西周史》上海人民出版社(2003),頁142-148。

[66] 蕭功權《中國政治思想史》聯經(1946),頁67。

[67] 梁启超《先秦政治思想史》東方出版史(1996),頁60。

[68] 《春秋公羊傳》閔公1年。

[69] 《孟子· 離婁上》7.9。

[70] 《左傳》昭公3年。從陳國移居齊國的田氏歷代籠絡人民,終於奪取齊政,廢去周王原來封的姜氏。

[71] 《孟子·梁惠王上》1.3。

[72] 《戰國策·趙策三》。

[73] 兩國皆參與伐齊,見後。

[74] 《孟子·梁惠王下》。

[75] 《戰國策·齊策六,魏策一》,《史記·六國年表》15:733,《史記·秦本紀》5:207。

[76] 《史記·魏世家》44.1850。《史記·秦本紀》5:207。葉志衡《戰國學術文化編年》頁227綜合五國行動的記載。

[77] 《孟子·公孫丑下》4.9。《戰國策·燕策一》。

[78] 《孟子·公孫丑下》4.9。

[79] 《孟子·公孫丑下》4.12,4.13。

[80] 朱熹說,孟子想必以爲齊應該伐燕,否則《公孫丑下》所載他的行爲不容易解釋,《朱子語類》卷54。

[81] 《孟子·梁惠王下》2.11,范氏注,朱熹《孟子集注》引。

[82] 《孟子·公孫丑下》4.12。

[83] 《孟子·離婁上》7.17。

[84] 朱熹《孟子集注·梁惠王下》2.11,引范氏,

[85] 《史記》14:2343,孟子列傳。

[86] 《孟子·離婁上》7.20。

[87] 《孟子·公孫丑下》4.12。

[88] 現代倫理學中,義務論deontology 以盡義務的動機為道德基礎,最有力的論者是康德 Kant。後果論consequentialism 以行動的所有後果為道德基礎,其中最出名的實利論 utilitarianism 以幸福來衡量後果。這些理論衡量單獨行爲。儒家重視整個人的人格修養,近乎美德論 virtue ethics,其西方論者首推亞里士多德 Aristotle. 什麽是美德,中西不盡相同。我想最大的分別是,儒家缺乏西方推重的客觀理性、求真精神。

[89] 《論語·憲問》14.17,14.18。

[90] 《孟子·梁惠王上》1.7。

[91] 《孟子·公孫丑上、下,盡心上》3.1,3.3,4.2,13.30。

[92] 《孟子·梁惠王上,公孫醜上》1.7,3.1。

[93] 參見歐陽瑩之,《王、霸、王霸之辨》,www.chinaandrome.org/Chinese/essays/hegemony.htm.

[94] 歐陽瑩之,《龍與鷹:秦漢與羅馬帝國的興衰,如何影響了今天的世界?》中華書局(2015),第6.9節。

[95] 《朱子語類》卷56。

[96] 《孟子·梁惠王上》1.5。

[97] 《孟子·離婁上》7.2。

[98] 《韓非子·難一》用“矛盾”的寓言譏笑儒家的教條。

[99] James Legge, The Chinese Classics, 2nd ed., Vol. 2, The Works of Mencius; Prolegomena, His influence and opinions, p. 71.

[100] 《孟子·公孫丑下》4.13。

[101] 《孟子·離婁上》7.3。

[102] 《孟子·盡心下》14.3。

[103] 《莊子·胠篋》,“竊鉤者誅,竊國者為諸侯。諸侯之門,而仁義存焉。”。